(SENCILLAMENTE COMPLICADO)

Domingo Irwin G.

Procurando delimitar el estudio

No se puede dejar de pensar en el acto de audacia académica que se evidencia al tratar de sintetizar más de doscientos años de historia, en un esquema interpretativo y un modesto comentario sobre éste. Como tampoco se puede descuidar que éstos son el fruto de varios años de estudios, lecturas y análisis. Las fuentes en las que se apoyó el presente comentario analítico, están expuestas en el anexo bibliográfico. El enfoque es fundamentalmente histórico, desde los tiempos de los caudillos del siglo XIX venezolano hasta la reciente actualidad. El esfuerzo de síntesis soluciona el primer problema, es decir, como condensar dos siglos de historia en unas cuantas cuartillas. Comentar sobre lo reciente bajo un criterio histórico sí se presenta como una realidad de mayor envergadura.

Como historiador resulta complicado tratar temas tan recientes como la evolución actual venezolana, desde inicios del siglo XXI hasta el presente. Por más que se busque el apoyo de los postulados teóricos de la llamada "historia de lo inmediato" 1, pareciera que al tratar el tiempo corto de los acontecimientos, como los llamara F. Braudel, nos adentramos en terrenos que son más de periodistas o analistas políticos o de otros científicos sociales que de investigadores de añejos documentos en archivos, bibliotecas, hemerotecas o recuerdos testimoniales del brumoso ayer. Esta situación se complica aún más cuando se está ante situaciones que se perciben como novedosas, sin claros antecedentes ciertamente y fácilmente identificables en la historia venezolana. Pareciera, recurriendo a un dicho popular, que "los árboles nos impiden ver el bosque".

Tratando de superar las limitaciones arriba esbozadas y concientes de los históricos riesgos que se asumen al tratar "lo inmediato", siendo analistas habituales y entrenados del "ayer", es que procuramos enfocar este comentario crítico desde la perspectiva de las relaciones entre los militares y la sociedad, particularmente la gerencia política de ésta. Inicialmente se recurrirá a Clio, la musa de la historia, para tratar de entender el manto de acontecimientos del pasado que proyecta su sombra sobre la situación actual. Luego se irá a los hechos sencillos, para finalizar explicando por qué son complicados.

Una sintética visión histórica de las relaciones civiles y militares venezolanas

El aspecto clave, inicialmente, es comprender que en la evolución histórica venezolana las relaciones más que civiles y militares han sido lo contrario. Es decir, primero militares y después civiles. En otras palabras, el peso específico del sector castrense venezolano ha sido descuidado por la literatura criolla, o mejor dicho, procuran enmarcarlo dentro de procesos sociales más complejos donde lo estrictamente castrense sólo sería una pequeña parte del conjunto. Allí radica uno de los pecados originales que es necesario confesar, para superarlo y lograr comprender la Venezuela de los inicios del siglo XXI.

La constante en la literatura venezolana parece ser el tratar de justificar como emplear al sector legalmente armado de la sociedad para que cumpla los proyectos políticos de cuño civil, aunque no siempre civilistas. Los orígenes de este proceder se remontan a las guerras del siglo XIX venezolano. El peligro potencial, en lo político, del sector militar que emerge de las guerras de 1811-1823 fue controlado inicialmente recurriendo al peso político de prestigiosas figuras del movimiento emancipador criollo. Así, fueron un general Páez o general Soublette (1830-1847), los presidentes de una república de propietarios que procuraba iniciar una civilizada vida independiente y de inspiración doctrinaria liberal. Las presiones sociales de la novedosa realidad económica liberal, la debilidad de las instituciones republicanas de aquel entonces, el personalismo, las peculiaridades de las relaciones patrón-clientela de esos agro-exportadores tiempos venezolanos, favorecieron el desarrollo del caudillismo criollo.

Siguiendo los análisis interpretativos de Amos Perlmutter2, bien se puede argumentar el carácter del caudillismo criollo como una expresión de pretorianismo histórico. Los civiles se transforman en guerreros, personalistas y con ambición de poder mas no en auténticos militares. Como bien argumenta para el caso de la América Latina, Alain Rouquie3 existen agudas diferencias entre el oficial militar de carrera y el caudillo. Esas diferencias que habían sido ya reportadas por Roberto L. Gilmore4 para el caso concreto de la Venezuela del siglo XIX. Los caudillos son civiles armados, guerreros políticos, no civilistas, quienes impiden con su violento y personalista proceder el que se avance efectivamente en la formación de un actuante ejército nacional hasta las guerras civiles de 1899-1903.

En la formación del estado moderno en el siglo XX venezolano, el papel desempeñado por el sector militar fue fundamental. Inicialmente fue el eficiente bisturí con el cual se extirpó el tumor de las guerras civiles, se destruyeron los ejércitos privados de los caudillos provinciales y se logró la paz. Fue un proceder violento donde la paz era, para muchos de los enemigos políticos del sector militar y por ende del gobierno, la eterna del cementerio o de la prisión o del exilio. Fue el operante ejército nacional la base cierta del poder político del general Juan Vicente Gómez, amo y señor de Venezuela desde 1908 hasta 1935. Si recurrimos al criterio analítico de Perlmutter5 una auténtica Tiranía Pretoriana, donde el terror que imponía la guardia pretoriana de Gómez como "cesar democrático", parafraseando libremente a don Laureano Vallenilla Lanz6, garantizaba la supervivencia del régimen. También, aseguró la consolidación de Venezuela como Venezuela, superando los peligros disgregadores del regionalismo expresado en los caudillos provinciales.

El fortalecimiento institucional del ejército venezolano, en las primeras tres décadas y media del siglo pasado, corre de la mano de la conformación de una burocracia estatal clientelar. Ambos, militares y civiles, dependientes de los ingentes ingresos gubernamentales fruto de la exportación de petróleo. Fenómeno que se da mientras que se destruyen las potenciales instituciones políticas representativas de una auténtica republica. Al morir en cama el anciano tirano pretoriano, diciembre de 1935, la burocracia militar y civil logra imponer una fórmula política que evita la anarquía, la violencia generalizada y asegura su supervivencia como una elite social fundamental para la república.

El gobierno nominalmente es civil pero el presidente tiene un origen cierto en la burocracia militar: General López Contreras y general Medina Angarita (1936-1945). Ambos, cada uno en su momento, como antecedente inmediato a la presidencia de la república, fueron ministros de guerra y marina. La Constitución de 1936 rige los destinos de la nación, pero excluye de los derechos políticos básicos a los analfabetas, es decir, más del 50% de la población adulta del país. Partidos políticos prácticamente no existen, aunque clandestinamente operan células comunistas o de base ideológica marxista. El debate doctrinal es casi clandestino. El sistema electoral prácticamente asegura el que el presidente saliente "asignara" su sucesor. Entre los avances políticos tenemos la alternabilidad en la presidencia, pero el Poder, ese que se escribe con mayúscula estaba en ningún otro sitio que en los cuarteles.

Lo interesante de este período de diez años luego de la muerte del general Gómez, en términos históricos y desde la perspectiva de las relaciones civiles y militares, es como el protagonismo visible del sector militar pasa de una tiranía pretoriana a una nueva etapa donde predomina es una influencia política superior del sector castrense en los destinos de la nación. Los militares asumen en términos históricos y operativos la condición de árbitros de la situación política nacional, importando poco lo que digan la Constitución de 1936 y las leyes de la república.

Es la arriba expuesta, una situación de facto donde el ministerio de guerra y marina se convierte, como ya se indicó, en la antesala de la presidencia de la república; donde la burocracia civil administra el país pero carece de auténtico Poder político, éste está en las guarniciones militares dispersas a lo largo y ancho del territorio nacional. Son los militares los únicos voceros de los aspectos vinculados con la defensa de la nación. El sector castrense se entiende a sí mismo como representado políticamente en el presidente de la república y sólo ante él responsable. En síntesis, el gobierno dependía del sector militar. Cuando pierda ese apoyo por medios violentos, reales o potenciales, colapsará: octubre de 1945 y noviembre de 1948.

Calificamos como relaciones civiles y militares con un control civil de carácter restringido una situación como la expuesta sintéticamente en los dos párrafos anteriores. No se puede dejar de señalar que esta expresión tiene un claro antecedente en lo que denomina J. Samuel Fitch, en su obra The Armed Forces and Denocracy in Latin America (Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1998, p. 39, véase también pp. 38-47): "Conditional Subordination". Es decir un diseño de relaciones civiles y militares donde los civiles ejercen un control político limitado sobre el sector castrense, mientras éstos a su vez, ejercen una influencia indirecta sobre los civiles y con un campo de acción limitado.

La diferencia con relación al postulado del profesor Fitch radica en el nivel de influencia del sector militar. Entendemos siguiendo la evolución histórica criolla que hay cinco niveles de influencia claramente diferenciados: Superior y alto, donde el sector militar sin lograr un tutelaje militar legal o constitucional sí son los árbitros fundamentales, tras bastidores, de la actividad política; la diferencia entre uno y otro nivel está determinada por la presencia de un militar o militar retirado en la presidencia de la república; son momentos donde se puede obtener evidencia histórica de agudas tensiones entre el sector militar mismo, esto como resultado de las posiciones políticas que asumen distintas "facciones" dentro del sector castrense. Los otros niveles son medio y bajo, donde la influencia de la dirigencia política civil obtiene mejores términos de negociación logrando así disminuir la influencia política del sector militar sobre el gobierno. La diferencia fundamental entre estos dos niveles es la existencia o no de expertos civiles con responsabilidades institucionales serias dentro del sistema de defensa de la nación, un ministro civil de la defensa y operantes mecanismos de control administrativo civil sobre el sector castrense. Finalmente uno de influencia mínima, donde ésta se expresa sólo institucionalmente.

Durante los gobiernos de los generales López y Medina hay aparente civilidad política pero la influencia del sector militar es de un nivel ciertamente superior, lo es hasta el grado de no admitir un presidente de la república que no surja del propio seno castrense. Ante una situación como la propuesta por el general Medina Angarita al nombrar sucesor presidencial al muy civil Dr. Biaggini, su ministro de agricultura y cría, amén de responsable directo de la novedosa ley de reforma agraria, se produce la primera actuación histórica de los militares venezolanos operando visiblemente como árbitros de la política nacional: 17 de octubre de 1945 y el violento derrocamiento de Medina. El resultado de esa acción pretoriana fue una junta de gobierno cívico-militar, donde la influencia militar se mantiene en los superiores niveles anteriores pero donde cambian los personajes y la jerarquía. Es el inicio del llamado Trienio (1945-1958), tan mal interpretado y polémico en la historiografía venezolana.

Luego de una impresionante purga militar, con el paradójico aval de los dirigentes políticos civiles (quienes muy ilusamente creían poder controlar políticamente a la oficialidad militar pretoriana), se consolidaron en los mandos castrenses los tenientes-coroneles y mayores. Luego vendrá la segunda actuación como militares árbitros de la vida política nacional de mediados del siglo XX venezolano: El golpe de estado del 24 de noviembre de 1948. Muy al contrario que en 1935-1936, para noviembre de 1948 el poder político del sector militar se incrementa sustancialmente. La junta de gobierno es militar y punto. La utilería del escenario político del poder podría cambiar con relación al denominado Trienio, pero el principal actor será el mismo: El sector militar.

Los entretelones de la tragicomedia política venezolana, 1948-1958, son secundarios en el comentario de conjunto que se ofrece en estas líneas. Lo importante es destacar el papel que asume el sector militar no solo como director de la política criolla sino como rectores del desarrollo nacional. Es una fórmula política pretoriana, burocrática y corporativa. Incipiente, ciertamente, si la comparamos con las más elaboradas de Brasil en 1964 o las del Cono Sur del continente durante las décadas de 1970-1980, pero, mutatis mutandis, con los mismos actores castrenses.

Los militares venezolanos fracasan estruendosamente como los gerentes del desarrollo nacional, en el contexto internacional más favorable que tuvo el país (corolario de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría) en el siglo XX. Diversos factores anunciaban el fin del pretorianismo en la Venezuela del siglo pasado, entre otros: La corrupción; las pugnas por la sucesión presidencial entre el mismo sector castrense; el fortalecimiento del sector privado de la economía; la burla electoral vinculada con la consulta electoral en 1957; el superar diferencias personalistas entre los sectores políticos civiles y civilistas; las muy favorables condiciones hemisféricas que anunciaban el fin de los gobiernos militares como los del general Odría, en el Perú, o el general Rojas Pinilla, en Colombia.

Siguiendo a las pugnas invisibles para la opinión pública entre los sectores militares, se dieron también muy notorias muestras de agudo descontento civil. Una frustrada insurrección militar en los inicios del año de 1958 fue seguida de una huelga general y finalmente el 23 de enero de ese año, ante las presiones particularmente visibles para la historia de la armada, el último dictador militar del siglo XX venezolano abandona apresuradamente el poder. Por segunda vez en la historia reciente venezolana, como durante el Trienio, una junta cívico militar de gobierno. Pero esta vez, ante el desprestigio intenso del sector militar, a pesar de presidir la junta un almirante, W. Larrazabal Ugeto, la influencia del sector castrense si bien fue alta no es superior como en la década de 1940. Las relaciones de poder entre los militares y los civiles iniciaban una nueva fase en su desarrollo en esta Tierra de Gracia.

Las lecciones de las torpezas anteriores fueron bien asimiladas por la dirigencia civil y civilista criolla, un sólido frente político civil logra dominar los brotes pretorianos, desde 1958 hasta 1962, apoyándose para ello en lo mejor de la oficialidad militar profesional de ese entonces. Las últimas rebeliones militares fueron particularmente interesantes, ambas en 1962: Las llamadas en la historiografía criolla como Carupanazo y Porteñazo, la primera comprometió a las unidades militares de la ciudad de Carúpano y la segunda a las de Puerto Cabello. Ambas fueron movimientos insurreccionales militares que contaron con el apoyo de partidos políticos de orientación marxista (PCV, o Partido Comunista de Venezuela y MIR, o Movimiento de Izquierda Revolucionario) y de individualidades del partido URD o Unión Republicana Democrática. Pareciera que los insurrectos militares y civiles buscaban una nueva edición de los sucesos de 1945 o 1958, no es de extrañar, pues, su fracaso.

El desarrollo de las actividades de las guerrillas rurales y las acciones de terrorismo urbano de las denominadas UTC (Unidades Táctica de Combate), fueron el factor fundamental para cementar una nueva relación de poder entre los militares y los civiles venezolanos. Ante un enemigo que procuraba destruirlas, las Fuerzas Armadas Nacionales tenían más en común con los gobiernos de la democracia representativa que con sus armados enemigos políticos: Las guerrillas de inspiración marxista y con apoyo logístico directo de la Cuba gobernada por Fidel Castro. Para los gobernantes políticos de los partidos AD (Acción Democrática, de inspiración socialdemócrata) y COPEI (fiel exponente de la corriente social cristiana) el sector militar se transforma de los enemigos de los 1940-1950 a los defensores de los inicios de la fórmula democrática venezolana de los 1960-1970.

La guerra irregular, de baja intensidad o de guerrillas obliga a los militares venezolanos a equiparse y entrenarse para vencer al nuevo enemigo interno. Los combates, las actividades de inteligencia, de guerra psicológica y las llamadas acciones cívicas que se desarrollan fortalecen el profesionalismo castrense, pero debilitan la influencia política directa del sector militar. La dirigencia civil logra avanzar algo en el proceso del Control Civil sobre los militares en Venezuela. La influencia política del sector castrense alcanza un nivel medio, desde 1962 hasta 1992. La alta dirigencia de los gobernantes partidos AD y COPEI desarrollan una situación de contubernio7 con los altos mandos militares, donde los hombres de uniforme tienen la responsabilidad de defender el naciente sistema político democrático de sus armados y violentos enemigos. En contrapartida recibirán los militares una serie de inmunidades, áreas de influencia monopólica y privilegios institucionales o profesionales. Éstos serán siempre celosamente resguardados y hasta ampliados por los miembros de la institución armada criolla.

El boom petrolero de mediados de la década de 1970, permite a la dirigencia de los partidos políticos que logran imponerse en los transparentes comicios electorales de esos años, AD y COPEI, concluir el programa civil y civilista propuesto inicialmente durante el Trienio. Las industrias del hierro y el petróleo son estatizadas, se avanza en el desarrollo de una industria del aluminio bajo supremacía también estatal y en las actividades petroquímicas. En síntesis, se incrementaron los sistemas de asistencia social, educativos y los servicios públicos en general.

Como en todo proceso bélico es prudente enfatizar que la derrota de la insurgencia armada contra los gobiernos presididos por los civiles, Rómulo Betancourt (1959-1963, del partido AD), Raúl Leoni (1964-1968, del partido AD) y Rafael Caldera (1969-1973, del partido COPEI), fue inicialmente política y luego militar. La derrota era ya evidente desde 1964 luego del exitoso proceso electoral, con un bajísimo índice de abstención, y se consolida militarmente en la década de 1970. El aparente bienestar económico de la nación, fundamentado en los altos precios de exportación del petróleo, afianzó las derrotas políticas y guerreras de los violentos extremistas radicales.

Curiosamente, como tanto en la historia venezolana, son en estos años de bonanza económica, cuando los sectores radicales de la derrotada guerrilla buscan nuevos "nichos operativos" en los centros de educación secundaria y universitaria; cuando se hacen esfuerzos por tratar de infiltrar con cuadros jóvenes afectos a sus proyectos políticos las academias de formación de oficiales militares y se intentan mantener operativas minúsculas agrupaciones de guerrillas en el campo y células de activistas militantes radicales en la ciudad8. Las expresiones visibles de éstas agrupaciones radicales eran los recurrentes disturbios estudiantiles y la actividad propagandística en las universidades públicas. Las actividades invisibles eran la conformación de grupos conspirativos militares, entre la joven oficialidad desde finales de la década de 1970.

Luego del presidente del período 1974-1978, Carlos Andrés Pérez del partido AD, triunfa en elecciones transparentes el candidato de la oposición socialcristiana: Luis Herrera Campins (1979-1983). Los errores políticos de gobiernos anteriores se incrementaron, de diversas formas, durante estas dos administraciones y se incuban en ambos gobiernos las condiciones que se expresarán explosivamente en 1992. Los sueños de bienestar socioeconómico y de estabilidad política terminarán en pesadilla.

Al concluir, desde finales de la década de 1970, el proyecto básico de reformas económicas con tintes nacionalistas quedaba por elaborar uno que aprestara a la nación para el venidero Siglo XXI. Lamentablemente éste no se materializó. El modelo político-económico estatizante, especie de versión tropical de un capitalismo de estado con ropaje de un estado de bienestar social o welfare state, pero con una base clientelar y políticas distributivas populistas fue generando desde la década de 1960 una "intelligetzia", "apparatichi" y "nomenclatura" de afectos de los partidos AD y COPEI que regía sobre el país, limitaba el ejercicio democrático en tanto frustraba avanzar en la dirección de las necesarias reformas económicas liberales, contaba con el apoyo irrestricto visible del sector militar para dominar las acciones violentas contra el sistema, pero sí se admitieron las libertades públicas básicas y en general altos niveles de competitividad política. El gobierno de Herrera Campins jugó la carta del populismo, procurando mediante éste obtener para su partido una base popular sólida y fracasó en los intentos de ganar el favor electoral. Su sucesor, en diáfanas elecciones nacionales fue Jaime Lusinchi (1984-1988), del partido AD. Durante su mandato se concluyó el proyecto político de su partido de la década de 1940. Las necesarias reformas económicas liberales no se implementan, las actividades clientelares y populistas se acentúan, las clandestinas logias militares se fortalecen9. Los grupos radicales se expresan en recurrentes disturbios callejeros, éstos tienen como epicentro institutos educativos públicos y se aprecian como un problema de control meramente policial. El capitalismo de estado tropical, versión venezolana, parecía en capacidad de sobrevivir la prolongada baja de los precios de exportación del petróleo desde 1982-1983.

Con una miopía que no deja de sorprender al observador imparcial, la élite política gobernante se aferró a las fórmulas de un ayer que no resolvían los nuevos problemas de ese entonces ni preparaban a la nación para el futuro. Cuando se intentó un nuevo rumbo, las presiones políticas frustraron, o mejor dicho, retardaron (por años hasta el día de hoy) avanzar en la necesaria dirección de las reformas económicas estructurales de carácter liberal. El partido AD retiene el poder en el transparente proceso electoral de 1988 y con Carlos Andrés Pérez (1989- Renuncia en 1993) de nuevo en la presidencia se inician reformas económicas de carácter liberal. La idea parece haber sido recurrir al "carisma" de Pérez para avanzar en las reformas estructurales económicas. La realidad clientelar del venezolano capitalismo de estado tropical reacciona favoreciendo el viejo estado de cosas.

En 1989 se produce una masiva protesta popular que dio en llamar la historiografía venezolana como el "Caracazo". La razón inmediata del descontento popular era el aumento en los precios de los pasajes del trasporte suburbano, debido a su vez al incremento del precio de la gasolina. Ante las tensiones sociales contenidas, exacerbadas por las presiones económicas de las políticas de ajuste estructural impuestas por el nuevo gobierno, la protesta degeneró en acciones de pillaje y saqueo particularmente en las áreas populares y populosas de Caracas. Los grupos radicales que por años operaban en Caracas, como ya se indicó en párrafos anteriores, se valen de la ocasión junto con el hampa común para propiciar más el caos. La policía se vio desbordada lo que llevó al gobierno a solicitar la intervención del sector militar. Éste actúa con violencia y se reinstala el orden en un par de días y con cientos de muertos y miles de heridos. Las cifras exactas de bajas son difíciles de establecer, pero no surge duda alguna sobre el impacto socio-político de esa situación en la sociedad venezolana.

El sector de gobierno entiende que las reformas estructurales debían implementarse luego de un mayoritario consenso político y atendiendo a ciertas necesidades básicas de la mayoría de la población. El sector de oposición, aprecia la oportunidad como una propicia para lograr mayor fuerza política y capacidad de negociación ante el gobierno. Los militares entienden que deben prepararse para enfrentar nuevas situaciones de carácter interno. Las logias conspiradores militares encuentran un argumento más para tratar de ganar adeptos dentro del sector castrense: La incapacidad de los gobernantes civiles de imponer políticas económicas sin recurrir a la violencia y el uso que los políticos supuestamente daban al sector militar: Matar venezolanos para seguir manteniéndose en el poder.

La reacción contra las medidas políticas de estabilización económica proviene fundamentalmente de los sectores privados que habían crecido gracias a la protección estatal, amenazados con la competencia o tener que competir. Quienes laboran en las industrias básicas en manos del estado temen las políticas que culminarían con la privatización de esas empresas. En pocas palabras, aquellos sectores de la población que vivían directa o indirectamente bajo la sombra del estado temen por sus privilegios y futuro. Los partidos de la oposición, particularmente dos escisiones del viejo Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Causa Radical (CR) apreciaban la situación como muy favorable para avanzar en sus proyectos políticos, ganando adeptos entre la clase media descontenta y los obreros. La CR acaricia, junto con otros sectores radicales como el minúsculo Partido Revolucionario Venezolano (PRV) dirigido por Douglas Bravo, una toma violenta del poder en una acción conjunta con las logias conspirativas militares.

El sector castrense venezolano reciente las nuevas políticas económicas, ya que disminuían en términos reales su capacidad de compra de equipos y el nivel de vida de la oficialidad militar. Esto último es particularmente visible en los cuadros jóvenes con grados de sub-teniente hasta teniente-coronel. La corrupción entre los oficiales superiores, coroneles, generales, capitanes de navío y almirantes, se convierte en un argumento de propaganda entre las logias castrenses conspiradoras de la oficialidad de menor jerarquía. Tan desestabilizador como lo anterior, fue la idea cada vez más generalizada sobre la sujeción o subordinación del sector militar ante los gobernantes partidos políticos AD y COPEI, o al menos su alta dirigencia.

La organización subterránea y clandestina militar que originalmente se auto-proclamó como Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR), se transforma en el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). Surgen los llamados COMACATES, es decir comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Agrupación clandestina en los cuarteles que parece tener una orientación más "gremialista" que política, pero que en la práctica reflejaba la situación de malestar dentro de la joven oficialidad militar favoreciendo así el proyecto político del MBR-200.

Se establecen contactos, reuniones y "grupos de estudio y análisis" entre los miembros del clandestino MBR-200 con personalidades de los partidos radicales, eternos perdedores del juego político venezolano desde 1958. Miembros de la academia universitaria venezolana de una definida orientación marxista y comunista como, entre otros, el historiador Federico Brito Figueroa, o los profesores de filosofía Pedro Duno y J. R Nuñes Tenorio son conocidos como mentores intelectuales de estos grupos. Políticos con un pasado político guerrillero como Douglas Bravo o Francisco Prada, han presentando evidencia testimonial de sus contactos y asesoría con esta joven oficialidad militar potencialmente insurgente. Son en estos años iniciales de la década de 1990 cuando toma cuerpo el diseño de un proyecto político insurreccional castrense.

La alta dirigencia política de los partidos AD y COPEI se había evidenciado particularmente exitosa en dominar las tendencias pretorianas en la alta oficialidad militar venezolana, desde 1962. Los oficiales identificados como potencialmente peligrosos eran enviados al exterior en cargos de agregados militares, o eran neutralizados en sus aspiraciones políticas por diversos lícitos medios. Parecía, siendo visto en perspectiva, como formando parte del acuerdo no escrito entre la dirigencia militar y el sector político criollo. Una expresión más de una influencia política media por parte del sector castrense y en concordancia con un diseño de relaciones civiles y militares que se denomina en este texto como Control Civil Negociado. Ese que se había logrado establecer desde 1962-1963. Lo novedoso era la formación de una exitosa y clandestina logia militar de jóvenes oficiales, esa que para 1992: ¡Tenía más de una década burlando los mecanismos de inteligencia interna del sector militar!

Las tensiones entre el sector militar criollo y la dirigencia política civil, durante los inicios de la década de 1980, cuenta con un excelente trabajo analítico lamentablemente poco conocido o referido en la academia de Venezuela. El texto en cuestión escrito por Gene E Bigler10 describe las tensiones que surgían entre la alta oficialidad militar y las autoridades políticas civiles. Bigler refiere a situaciones que eran ya visibles para un inteligente analista imparcial y preocupante para todo civil y civilista venezolano de cualquier tiempo: Una tendencia entre los militares por una mayor participación política. En pocas palabras, desde finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, había comentarios analíticos serios que advertían de la existencia de una orientación castrense con la intención de competir con el sector civil de la sociedad en la dirección política de ésta.

La posición arriba mencionada se hizo visible con la aparición de candidaturas presidenciales de militares retirados, desde las elecciones de 1973, con el caso del general de división García Villasmil y la organización de minúsculas agrupaciones políticas que daban apoyo a candidaturas electorales de tal tenor. Poco podían los candidatos presidenciales de origen castrense ante el peso electoral de las maquinarías políticas de AD y COPEI, no lograron ni una votación significativa ni representantes corporativos en el parlamento criollo. El interés por el "voto militar" había sido publicitado por él candidato presidencial del MAS, José Vicente Rangel 11, durante las elecciones de 1973, acuñando una frase un par de años más tarde que no dejo de tener eco entre el sector castrense: " Hoy en día nadie puede estar ausente, en un país como Venezuela, de determinados problemas y compromisos. Quien lo esté es por que quiere ser [...] un ciudadano de segunda o tercera categoría, o admite la condición de ciudadano castrado". (Bohemia. No. 643, 20/27 de julio de 1975)12.

La alta dirigencia política de AD y COPEI tuvo éxito en controlar el potencial político de la alta oficialidad militar, manteniendo el nivel de influencia del sector castrense en términos medios hasta 1992. Pero fracasó en controlar a la joven oficialidad comprometida con el MBR-200. El cuatro de febrero de ese año se da una rebelión militar que pretendió derrocar al gobierno constitucional de Pérez, pero fracasa al no contar con el apoyo político necesario y encontrar armada resistencia en unidades militares fieles a la constitucionalidad. La situación de intranquilidad dentro del sector castrense se prolonga por varios meses y el veinte y siete de noviembre de ese año se produjo la última rebelión militar del siglo XX venezolano. Ésta también fracasa, pero con ambas se evidenciaba el papel de árbitro político del sector militar criollo13.

La influencia política del sector militar se incrementa hasta alcanzar, como había sido en 1958-1962, un nivel alto. El gobierno depende para su supervivencia del apoyo del sector castrense. Pero fue la dirigencia política civil del país la que obliga al presidente Pérez a renunciar. La "nomenclatura" y el "apparatichi" de AD y COPEI juega con éxito, junto con el apoyo de todas las demás organizaciones políticas, a organizar un institucional gobierno provisional hasta el proceso electoral de diciembre de 1993. Presidentes fueron provisoriamente el senador Octavio Lepage, quien presidía el congreso y luego, producto de un acuerdo político nacional, el senador e historiador Ramón J. Velásquez (1993). El objetivo fundamental del gobierno era lograr el eficiente desarrollo de las elecciones presidenciales de diciembre de 1993. Tal cometido fue cabalmente logrado.

Los altos niveles de influencia política logrados por el sector militar luego de febrero de 1992, fueron mantenidos durante todo el período del presidente Caldera (1994-1998). Éste vuelve a la presidencia, luego de triunfar en un proceso electoral donde contó con el apoyo de distintas agrupaciones políticas minoritarias, alejado de su original partido socialcristiano COPEI. Las necesarias reformas económicas estructurales son sacrificadas ante el argumento de lograr la estabilidad del sistema democrático. Ergo, continúan las políticas económicas populistas y clientelares hasta 1998, cuando los esfuerzos estabilizadores del "ministro de la economía" Tedororo Petkoff (uno de los líderes del co-gobernante partido MAS), no pueden prosperar ante una dramática baja en los precios de exportación del petróleo.

La realidad militar venezolana se mantiene en tensión durante todo el segundo período presidencial de Caldera. Éste otorga la libertad a los militares presos por las insurrecciones de 1992. Algunos de los recién liberados participan en la burocracia gubernamental y en la política regional, como fue el caso del teniente-coronel en situación de retiro Arias Cárdenas quien fue electo gobernador del estado Zulia. Otros, como el ex-paracaidista y teniente coronel Hugo Chávez Frías, asumen una labor de proselitismo y propaganda política por el interior de país con la intención de vertebrar una nueva organización de opinión nacional. El yerno de Caldera, el general Rojas Pérez, ejerce importante influencia dentro del sector militar procurando controlar cualquier intento desestabilizador. La alta influencia del sector militar se aprecia en los cargos ministeriales para ex-ministros de la defensa como el general de división Orozco Graterol, luego encargado del despacho de comunicaciones. Pero hay más, se mantienen el monopolio castrense sobre los temas de seguridad y defensa, el ministro de la defensa es siempre un alto oficial militar activo, las políticas pública vinculadas con la seguridad interior son responsabilidad casi exclusiva de los militares y se mantienen los privilegios ya adquiridos por la institución armada.

La estabilidad política, en la Venezuela de finales del siglo XX, se logra no sólo otorgando un nivel de influencia política alta al sector castrense. Tan importante, sino más, es el acuerdo y entendimiento entre dos personalidades que sobre-dimensionan su auténtico poder político con proyección de futuro: Caldera y Luis Alfaro Ucero, máxima autoridad del principal partido de oposición AD. Visto en perspectiva, pareciera que ambos estaban como la mujer del bíblico Lot mirando hacia el pasado y al no futuro, ambos terminan convirtiéndose en "estatuas de sal". Si bien los entendimientos entre Caldera y Betancourt fueron elementos claves, en la década de 1960, para estructurar un sólido bloque civilista que lograra disminuir la influencia política del sector militar criollo de alto a medio, finalizando la década de 1990 la situación no será igual. El reiterado malestar económico; la apatía de sectores importantes del electorado, cerca de un 40% que prefiere abstenerse antes que votar; el carisma del candidato electoral de oposición, son factores que explican el triunfo electoral del ex-paracaidista Hugo Chávez Frías (1999-¿?).

Desde finales del siglo XX venezolano la influencia política del sector militar se eleva hasta lograr índices no vistos desde la década de 1940. Una influencia política que bien puede estimarse como superior: Militares activos y en condición de retiro entran en números sin precedentes en la administración pública civil, institutos y empresas del gobierno, ministerios, etc.; se otorga el voto a los militares activos según la nueva constitución de 1999; se desarrollan masivos programas de acción cívica denominados "Plan Bolívar-2000", sin mayor supervisión controladora sobre los gastos o administración de éstos por las instancias civiles institucionales; constitucionalmente se le otorga el deber a la Fuerza Armada Nacional de colaborar activamente en el desarrollo nacional y en síntesis, el sector militar adquiere un protagonismo ante la opinión pública como nunca antes desde 1958.

La oposición al gobierno presidido por Chávez adquiere dimensiones importantes el 11 abril de 2002. El alto mando militar de ese entonces desconoce las órdenes del presidente en el sentido de implementar el Plan Soberanía-Plan Avila, (Planes castrenses elaborados para atender una situación de aguda ingobernabilidad en Caracas) para contener una multitudinaria manifestación civil y pacífica que se dirigía hacia el Palacio Presidencial. Chávez fue depuesto por un par de días. De nuevo en la historia venezolana el sector castrense actúa como árbitro político, decidiendo retomar el hilo constitucional los militares llevan de nuevo al poder a Chávez. El argumento para uno y otro proceder parece ser, tal como lo sugieren los acontecimientos mismos, el evitar el enfrentamiento entre facciones armadas rivales dentro de la institución militar.

Si en febrero y noviembre de 1992 los muertos y heridos fueron mayoritariamente militares, en abril de 2002 son civiles. Si en 1992 el choque fue entre facciones rivales militares, diez años después es entre civiles el enfrentamiento. La confusa situación del 11 al 14 de abril evidenció, también, las vinculaciones entre algunos jóvenes oficiales militares y círculos de civiles armados defensores del gobierno. El carácter negociado del desenlace de los acontecimientos de abril-2002 se evidencia en que solo tres, dos civiles y un contra-almirante, son responsabilizados por los sucesos y los tres pueden huir del país antes de enfrentar a las autoridades judiciales. Los civiles armados, defensores del gobierno, que dispararon sobre la manifestación en el centro de Caracas fueron unos pocos llevados a juicio y otros permanecen aún en libertad. Los generales y almirantes llevados a juicio, acusados de rebelión militar, fueron declarados inocentes

Las tensiones entre gobierno y oposición se incrementan desde agosto de 2002 y en octubre militares activos, pero sin mando de tropa o cargos burocráticos importantes en la institución castrense, deciden desconocer al gobierno y hacen suya una plaza publica en el este de Caracas. Con evidente apoyo de sectores con solvencia económica y respaldo logístico de la oposición al gobierno, denuncian la intención dictatorial del "chavismo", su orientación marxista-comunista bajo la influencia del gobierno cubano de Fidel Castro y arengan a sus compañeros de armas a seguir su ejemplo. Evidentemente una novedosa manera de presentar al sector militar como árbitro de la política nacional. El llamamiento de los calificados como los militares de la Plaza Altamira, o Plaza Francia, no encontró aparentemente mayor eco entre sus compañeros de armas. El proceder gubernamental ha sido, hasta ahora, dejar "morir" por inacción o bodrio a esta original forma de protesta militar. Esto, con la excepción de un ataque efectuado, en diciembre de 2002, por unas personas armadas sobre otros civiles que se encontraban el la plaza en cuestión. Los involucrados en estos hechos fueron detenidos y se les está siguiendo juicio.

Las fricciones entre el gobierno y la oposición llegan a una situación particularmente tensa en diciembre 2002. Se desarrolla un paro nacional que abarca lo más moderno, dinámico y capaz de la economía privada y estatal venezolana. El gobierno desconoce la validez del paro, mantiene el transporte público masivo en funcionamiento, la actividad de las oficinas públicas, favorece el operar de la economía informal y los pequeños comerciantes. La actividad de protesta civil es particularmente exitosa en Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) la principal industria del país y en la marina mercante. El gobierno, en realidad, se niega a negociar una salida política electoral a la crisis, recurriendo al sector militar para asegurar su control sobre las instalaciones petroleras, así como el transporte y distribución de combustible para motores de combustión interna.

Las tensiones se mantienen hasta el momento de teclear estas líneas, en marzo de 2003. La sociedad venezolana se encuentra polarizada, el nivel de violencia política es el más intenso en el país desde la década de 1960. El gobierno depende para su supervivencia en el apoyo que le brinda la institución militar. Parecieran dos las alternativas básicas hoy día, en lo que se refiere a las relaciones civiles y militares en Venezuela. La primera ya tiene definidas manifestaciones desde diciembre de 2002: Se avanza en el desarrollo de un gobierno autoritario, fundamentado en el carisma de un líder, con una orientación peculiarmente estatizante en lo económico y una influencia más que superior en lo político de la organización militar. En pocas palabras: El diseño básico, en lo político, de los militares rebeldes de 1992. La otra alternativa es una salida política vinculada con un proceso electoral en el corto plazo, lo que llevaría a una re-definición del nivel de influencia política del sector castrense criollo, pudiendo volver a una situación de influencia media o, mejor aún, avanzar hacia una influencia baja.

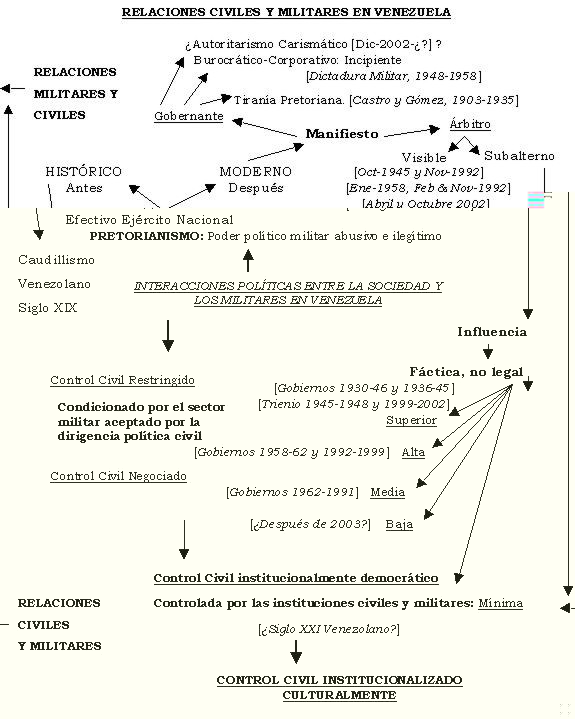

Todo lo antes dicho se puede esquematizar como sigue:

Un aspecto que resulta imprescindible aclarar, antes de avanzar con el desarrollo del discurso escrito, es el relacionado con la voluntaria cooperación civil con los gobiernos pretorianos o con la influencia desmedida del sector castrense en la gerencia política de la sociedad venezolana. Es decir el apoyo de los civiles para con el pretorianismo criollo. La paradoja de los "pretorianos civiles". Siendo sintéticos, referiremos a manera de propuestas hipotéticas tres grupos o segmentos.

Inicialmente está el interés obvio por sobrevivir de numerosos civiles, vinculados con el clientelismo burocrático estatal, el cual es fácil de comprender. Son venezolanos que viven de la "maquinaria del estado", sea ésta controlada por los militares o no. Se corresponderían con el personaje que bien describe don Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara, como el bachiller Mujica, el secretario del tosco jefe civil gomecista. Ante las limitadas capacidades del sector privado criollo, el gobierno es el principal empleador, así el "patrón" gobierno tiene apoyo en su "clientela", en una situación de beneficios mutuos. Un grupo particularmente interesante en la Caracas de hoy día está conformado por los vendedores ambulantes o buhoneros, quienes con el visto bueno de autoridades municipales afectas al gobierno pueden desarrollar sus actividades de economía informal en condiciones para ellos aparentemente favorables en concurridas vías públicas. Sector que se aprecia como de volátil naturaleza pero también de visible y cotidiano soporte para el gobierno.

Otro segmento civil, menos numeroso pero más importante por su capacidad de apoyo al pretorianismo criollo, es el que se evidencia en la ya referida obra de Laureano Vallenilla Lanz: Cesarismo Democrático. Es un sector que se entiende a si mismo como de formación intelectual y que sostiene la necesidad de un gobierno fuerte, autoritario, como el único capaz de efectivamente dirigir a la sociedad criolla. Los militares son para estos venezolanos cesaristas, los únicos e imprescindibles portaestandartes de la nación misma; pareciera como si para estos civiles el sector castrense fuera Venezuela y viceversa. Son ciertamente los "pretorianos civiles" criollos.

Finalmente, podemos señalar los seguidores de un proyecto político "cívico-militar" determinado. Estos tienen curiosos antecedentes históricos en las agrupaciones cívico-bolivarianas del general López Contreras, o en los discursos revolucionarios cívico-militares del Trienio (1945-1948), o en los parciales del Nuevo Ideal Nacional pregonado por los gobiernos militares de la década de 1950. En la Venezuela de hoy día se expresan en una nueva versión que se incuba en las relaciones de las clandestinas logias militares subversivas de las décadas de 1970-1980 con sus colaboradores, parciales o aliados civiles. Es un grupo ideológicamente heterogéneo que agrupa varias organizaciones políticas, como por ejemplo antiguos militantes del PCV o del MAS o un sector disidente de CR o el Movimiento V República (MVR), cohesionados ante el compromiso común de mantener al actual gobierno. En síntesis "clientelas políticas", interesadas o adoctrinadas, ante el "patrón" partido político.

El pretorianismo venezolano no es solamente militar, presenta un componente civil mas no civilista que se aprecia como una constante histórica desde el siglo XIX y sus caudillos hasta los inicios mismos del siglo XXI. Un sector ciertamente minoritario de la sociedad, pero que con el recurso de las armas y ante la ausencia de una cultura democrática institucionalmente consolidada, pudo imponer su autoridad a las mayorías ante la debilidad manifiesta de la sociedad civil y civilista.

Los hechos sencillos

Un teniente-coronel, actor importante y protagónico en un fracasado golpe de estado en febrero de 1992 puede, por gracia presidencial, incorporarse a la vida civil normal un par de años después de su pretoriano proceder. En 1998 se presenta como candidato presidencial ofreciendo un difuso discurso de reivindicaciones sociales, con tonos acentuadamente populistas y demagógicos. Ante la apatía de cerca de un 40% de la población con derechos políticos, un apoyo importante de sectores financieramente solventes de la economía privada criolla y el descrédito de la dirigencia de los partidos AD y COPEI que se le oponían, triunfa en la lid electoral presidencial. En síntesis para el sector civil encarnó Chávez al líder carismático, expresión singular del personalismo criollo. Para el sector militar era una especie de líder heroico, uno que fue como ellos y que triunfo en un proceso electoral político, legal y legitimo: Desde 1958, ningún otro militar había logrado la presidencia y menos aún por medios electorales impecables.

Desde su arribo al poder, el gobierno presidido por Chávez, desarrolla de una serie de acciones destinadas a controlar dominantemente la realidad política, económica y social del país: Se disuelve el Congreso, se convoca a una Asamblea Constituyente, se elabora una nueva Constitución, se eligen nuevas autoridades legislativas y regionales, se nombran autoridades provisionales para las distintas ramas del poder público diferentes al ejecutivo. Todo esto con el respaldo mayoritario de la población expresado en elecciones donde se impone la voluntad del gobierno, pero, se insiste, con un alto índice de abstención cercana al 40%. El sector militar adquiere un carácter públicamente protagónico, con personal activo y en condición de retiro, ocupando en números sin precedentes cargos públicos. El masivo programa militar de acción cívica conocido como Plan Bolívar-2000, amén de un reiterado discurso presidencial el cual enfatiza una "alianza revolucionaria cívico-castrense", son otras evidencias del nivel de influencia política superior logrado por el sector militar criollo.

En su tendencia por controlar todos los aspectos básicos de la vida nacional, bajo el argumento de salir de la corrupta dirigencia y activismo de los partidos políticos tradicionales, el gobierno choca en los años 2000 y 2201, frontalmente, con la resistencia del movimiento sindical organizado. Otra "zona" de tensión, durante los años 2001 y 2002, es la empresa estatal petrolera PDVSA, donde la gerencia, empleados y obreros resienten las acciones del gobierno por controlarlos políticamente. Subterráneamente existen también tensiones entre la oficialidad militar, dividida entre partidarios y opositores del gobierno. Los sectores industriales y comerciales ven con preocupación la predisposición socializante del gobierno. La sociedad civil se reciente ante la organización de grupos de activistas, algunos armados, del gobierno y las visibles tendencias hegemónicas voceadas por el presiente de la república en sus reiterativos y numerosos discursos públicos. Los partidos políticos de oposición argumentan que el gobierno desconoce los derechos básicos de las minorías políticas. Las repetidas acusaciones de corrupción contra militares y funcionarios civiles del gobierno son desatendidas por las autoridades. En síntesis, la sociedad venezolana se va polarizando crecientemente desde el año 2001, ante el proceder del gobierno presidido por el paracaidista, teniente-coronel en condición de retiro.

La situación política se vuelve violentamente explosiva en abril de 2002. El sector militar actúa a manera de árbitro del acontecer político y se mantiene la constitucionalidad, pero las fuertes tensiones socio-políticas continúan. Como medio de presión para forzar al gobierno a una salida política que implique un adelanto de elecciones, se convoca un paro nacional desde diciembre de 2002, éste con grados variables de intensidad se mantiene hasta mediados de enero del año siguiente y finalmente para febrero queda reducido a PDVSA y la marina mercante venezolana.

Los efectos del paro son devastadores para la economía pública y privada venezolana. El gobierno estima que negociar una salida electoral sería poner un alto a su proyecto político y, contando con el apoyo del sector militar, prefiere enfrentar la desastrosa situación económica con medidas como un control cambiario y su dominio cierto sobre una industria petrolera operando en menos del 100% de su capacidad. Pareciera como prepararse para desarrollar algo así como una "economía de guerra".

Ante los peligros potenciales de la situación política en Venezuela, desde finales de 2002, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) funge de mediador en una mesa, en Caracas, de negociaciones entre representantes del gobierno y de la oposición. Para fortalecer la posición del negociador se establece desde enero de 2003 un "acuerdo" de "países amigos de Venezuela", donde destacan Brasil y los Estados Unidos de Norteamérica, procurando presionar por una salida institucional y electoral a la crisis política y social venezolana. El gobierno parece desarrollar una estrategia de ganar cada vez más tiempo en el proceso de negociaciones, alargando cada vez más la fecha de una solución vía una consulta electoral. Esto, junto con una política de intimidación (extorsión) contra los medios de comunicación social, particularmente las empresas de televisión privada. La oposición cifra sus esperanzas confesables en las presiones de la comunidad hemisférica sobre el gobierno, mientras las inconfesables parecen ser una salida de fuerza militar ante el argumento de la reiterativa violación de la constitución nacional por parte del gobierno.

La preocupación constante ante cualquier solución a la crisis política, es como evitar la violencia física en una sociedad tan polarizada como la venezolana de inicios del siglo XXI. Desde el 15 de marzo de 2002 hasta el 20 de enero de 2003, se han contabilizado 49 muertos y 880 heridos, de éstos 486 por armas de fuego, en un total de 30 eventos donde han chocado grupos civiles pro y anti gobierno.14 La violencia, por ahora, no supera la de un nivel meramente policial, siendo los responsables, fundamentalmente, los grupos de civiles armados del gobierno. Lo preocupante es que un nivel de violencia política de este tenor, solo tiene antecedentes "en los tiempos de la guerrilla" de inicios de la década de 1960. Concretando, en Venezuela un sector no mayoritario de la población procura avanzar de un tropical capitalismo de estado a una versión peculiarmente más dominantemente socialista y otro sector, mayoritario, se resiste a que tal sea el caso ¿Cómo lograr una solución sin violencia física y política extrema?

Lo Complicado de lo sencillo

El aspecto clave para poder avanzar en la compresión de la Venezuela contemporánea es, paradójicamente, el menos estudiado con seriedad académica en la literatura criolla: El sector militar. Esto pese a una producción que supera con creces los cien títulos como se reporta en el anexo bibliográfico de este ensayo.

La influencia, visible o subterránea, del sector castrense criollo responde inicialmente a su protagónico papel en la conformación del estado moderno en Venezuela, durante la tiranía pretoriana del general Juan Vicente Gómez (1908-1935). La fortaleza corporativa de la institución militar venezolana, contrasta con la debilidad política de las instancias civiles de la sociedad durante los gobiernos de los generales López Contreras, Medina Angarita, la Junta cívico-militar de gobierno y la efímera presidencia del escritor Gallegos (1936-1948). Su fracaso en la gerencia política directa de la sociedad criolla, durante la junta militar de gobierno y luego del general Pérez Jiménez (1948-1958), si bien afecta el nivel de influencia política de los hombres de armas como una elite burocrática y corporativa, no logra que esta influencia desaparezca ni reducir ésta a niveles bajos o mínimos.

El sector militar de la sociedad venezolana expresará su influencia política de diversas formas, desde inicios de la década de 1960. Una es la presión por la adquisición de armamento actualizado, mejores infraestructuras y entrenamiento moderno. Esto con el agravante de mantener un control monopólico sobre los temas de seguridad y defensa, más aún logrando extenderlos hasta áreas vitales de las relaciones exteriores y política de fronteras de la nación. Básicamente esta última situación se desarrolla a un tiempo que avanzan los estudios sistemáticos e institucionales (Fortalecimiento de las Escuelas Superiores de las distintas Fuerzas, creación del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas: IUPFAN y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional "Gran Mariscal Antonio José de Sucre": IAEDEN) del sector militar, lo que le hace pensar a más de un oficial estar más y mejor capacitados que los civiles para gerenciar políticamente el país; a lo que se agrega la debilidad del sector civil en cuestión al ser objeto de presiones y rivalidades internas fruto de las tensiones político partidistas.

Desde la década de 1960, altos oficiales militares con formación académica especializada son incorporados a los programas de desarrollo económico nacional. El ejemplo más emblemático lo constituye el general Alfonso Ravard, primero en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG: Ente responsable por el desarrollo industrial de Guayana, donde destacan las industrias básicas del hierro, acero y aluminio) y años después como el primer presidente de la estatal PDVSA. Otros aspectos que evidencian la influencia política recurrente del sector militar venezolano lo tenemos en un ministro de la defensa militar activo, cuando constitucionalmente bien podía ser un civil. Otro tanto se puede decir de las acciones del llamado Plan República, de supervisión imparcial y apoyo logístico, en los procesos electorales (necesidad obvia ante la situación de violencia política en la década de 1960 pero innecesarios ya desde las elecciones de 1967 o 1973). También, en la ausencia de civiles especialistas en temas de seguridad y defensa con institucionales responsabilidades en el diseño de políticas en este específico campo.

Más que la voceada y publicitada posición de los militares al servicio de los gobernantes partidos AD y COPEI, los hechos parecen describir una situación que es precisamente todo lo contrario: El sector militar usando para su corporativo beneficio a éstos partidos políticos y las rivalidades de poder entre éstos. Situación que se aprecia como reiterativa desde el Trienio (1945-1948) hasta hoy día.

Por lo señalado en párrafos anteriores es que no podemos compartir los planteamientos expuestos por Trinkunas15 sobre el papel del sector militar venezolano en las áreas de Política Interior, Seguridad Interna y Políticas Públicas durante las décadas de 1970-1980. Coincidimos sí en que la posición del sector militar era y es dominante en los aspectos vinculados con la "Defensa Exterior", pero a diferencia del referido autor la evidencia nos parece como concluyente sobre un carácter de igual tenor en lo que atañe a la "Seguridad Interna" y una autoridad compartida en lo referente a las "Políticas Públicas". El gran avance dentro de la evolución histórica venezolana fue lograr que, desde 1958, la selección del liderazgo político fuera un área dominantemente civil. Hasta allí se avanzo en el proceso del control civil negociado por la elite política de AD y COPEI con la alta dirigencia militar, logrando como consecuencia un nivel medio de influencia política del sector castrense y un control civil que calificamos de negociado.

El argumentar que al romperse el monopolio político electoral de los partidos políticos AD y COPEI, el "vacío" que se genera es llenado por el sector castrense, implica aceptar la constante influencia política de hecho más no de derecho de los militares venezolanos. Quizás el elemento clave es entender cómo se expresaba y operaba esta influencia política dentro de la institución militar. Se comentara este aspecto tan brevemente como sea posible, haciendo énfasis en el caso del ejército.

Inicialmente es necesario resaltar el papel históricamente dominante del ejército en Venezuela, relacionando con las otras "Fuerzas Militares", o "Componentes" como los califica la constitución de 1999. Desde el siglo XIX las fuerzas terrestres han sido el sector más importante de la realidad militar criolla. Esta situación se incrementa durante la formación de un efectivo ejército nacional en las primeras décadas del siglo XX. La armada cumplía funciones básicamente de transporte de las tropas del ejército. La aviación militar era más un curiosidad que una operante realidad militar hasta la década de 1940. La Guardia Nacional o Fuerzas Armadas de Cooperación fue inicialmente una peculiar creación de los generales López y Medina, para fortalecer su posición de poder y contar con un sector armado inicialmente independiente del mando del ejército. Las funciones de la Guardia Nacional se acercaban a los de una fuerza de gendarmería.

El papel dominante del ejército se reafirma durante el Trienio y la década siguiente de gobiernos bajo dominio militar, hasta 1958. Los avances profesionales logrados por la armada y la fuerza aérea durante la década de 1950, producto de la adquisición de modernas unidades de combate, se evidencia en las acciones castrenses decisivas para deponer al gobierno del general Pérez Jiménez. La insurrección de la aviación el primero de enero de 1958 y luego la acción de la armada en la última semana de ese mes, fueron decisivas para deponer el régimen político militar. Durante los gobiernos civiles, desde la década de 1960, la supremacía del ejército se debilita. La creación del Estado Mayor Conjunto como sustituto del antiguo Estado Mayor General y la mayor autonomía administrativa dada a cada una de las fuerzas militares, así como los ministros de la defensa provenientes de la armada o aviación militar, evidencian lo antes dicho. Las rivalidades entre fuerzas o componente operaron como un medio de control de las tendencias pretorianas dentro de la oficialidad y favorecieron el avance en la dirección de un control civil negociado, ese donde la influencia política del sector militar era solo de un nivel medio.

El frustrado golpe militar del cuatro de febrero de 1992 evidencia, de nuevo, el papel protagónico del ejército venezolano. La crisis en las relaciones civiles y militares era general, por ello el protagonismo de la fuerza aérea y la armada, en el otro fracasado golpe militar de noviembre de 1992. Pero el mayor número oficiales retirados del servicio activo como consecuencia de esas acciones eran del ejército, como serán de esa fuerza o componente la mayoría de los activistas políticos en funciones de gobierno después del triunfo electoral de teniente-coronel Hugo Rafael Chávez Frías. El papel protagónico del ejército vuelve a ser ciertamente visible después de 1999 y lo es hasta el momento de teclear estas líneas en el tercer mes de 2003. Otro aspecto interesante de estos oficiales es el que muchos fueron retirados con grados de tenientes y capitanes, eran pues militares de baja graduación para el momento de su pretoriano proceder. Esto último amerita un comentario.

Los oficiales de menor graduación, sub-tenientes, tenientes, capitanes y mayores, están en un proceso constante de formación y ejercicio de sus responsabilidades castrenses, es decir, su formación es básicamente operativamente militar. Como teniente-coroneles ejercen funciones de comandantes de batallón, cumpliendo responsabilidades de dirección en la administración y operatividad de estas unidades del ejército. En los grados de mayor y teniente-coronel toman el curso de estado mayor en las Escuelas Superiores de las institución militar. Algunos oficiales logran obtener, especialmente después de la década de 1970-1980 una carrera civil. La afinidad inicial era ingeniería y abogacía, luego otros toman cursos en profesiones liberales o ciencias políticas y en diversas maestrías. En teoría los más capaces de éstos oficiales son seleccionados para efectuar cursos en el exterior como en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, o en el IAEDEN en Venezuela. En estos cursos, con un nivel entendido en Venezuela como de maestría, se vincula al militar con aspectos de la dinámica nacional que supera lo meramente operativo castrense, adentrándose en aspectos aceptados como esénciales para la seguridad y defensa nacional. En síntesis, dentro de la carrera militar venezolana es desde el grado de coronel y capitán de navío cuando se instruye sistemáticamente al oficial para superar el nivel estrictamente operativo castrense.

Los hoy día protagónicos políticos, oficiales militares retirados desde 1992, eran oficiales que no habían cumplido, en su inmensa mayoría, con estudios sistemáticos dentro de sus respectivas carreras donde se les instruyera con rigor académico sobre las condiciones socio-políticas de la realidad venezolana. Su educación había estado centrada en los aspectos operativos castrenses. La visión política que bien podían tener era fruto de su actividad en las subterráneas logias militares, a las cuales se refirió en páginas anteriores, o bien a estudios en no pocos casos incompletos en universidades civiles o el resultado de lecturas aisladas, en un esfuerzo básicamente autodidáctico. Esto explica tres cosas interesantes. La primera, la limitada formación académica de muchos de los rebeldes militares de 1992. La segunda, el recelo de los oficiales superiores para con los nuevos dirigentes políticos civiles con un origen militar. La tercera, el ser las anteriores fuente de fricción entre ambos sectores desde 1999 hasta el 2003. Una vez dicho esto habría que aclarar que entre los partidarios del pretorianismo, algunas individualidades como el teniente-coronel Izarra o el capitán Otaiza, sí efectuaron estudios sistemáticos académicos a nivel de post-grado en serias instituciones civiles de Venezuela y el exterior.

La reforma educativa castrense desarrollada desde la década de 1970, el denominado Plan Andrés Bello, contribuyó, por sus resultados, a crear una situación en la realidad militar venezolana que guardaba cierto parecido con los tiempos de la presidencia de Medina Angarita. Los egresados sub-tenientes eran oficialmente licenciados, en términos académicos, en ciencias y artes militares con alguna específica mención. Esto, les facilitaba proseguir estudios de post-grado en el sistema educativo civil criollo y los diferenciaba de muchos de sus superiores militares inmediatos. Durante la presidencia del general Medina (1941-1945) existía la fricción entre los oficiales egresados de la Escuela Militar y los que habían obtenido sus galones castrenses, sin estudios sistemáticos, en las guerras civiles o la vida de cuartel16. Esta fue una de las razones esgrimidas para justificar el golpe de estado exitoso de octubre de 1945, también la purga de generales, coroneles y teniente-coroneles efectuada en 1946, la cual como se indico en páginas anteriores puso la realidad militar venezolana en manos de una generación de mayores y recién ascendidos teniente-coroneles. Los egresados de los institutos militares en las primeras promociones, luego de la aplicación del Plan Andrés Bello, se sentían más y mejor capacitados que sus superiores jerárquicos inmediatos. Esto contribuyó a reforzar el espíritu de cuerpo y el sentimiento gregario entre estas promociones militares, particularmente en el ejército. Dicha situación facilitó la conformación y el fortalecimiento de las ya mencionadas logias conspirativas militares.

Otro aspecto de interés es el de las promociones militares: Tal y como estaba diseñado, desde la década de 1980, el plan de estudios castrenses en Venezuela y los mecanismos de ascenso de los oficiales hasta el grado de teniente-coronel. Así los oficiales de una misma promoción van prácticamente ascendiendo regularmente al mismo tiempo, con contadas excepciones. La primera gran diferencia se produce es en el ascenso para coronel primero y general de brigada o división después. Bastantes llegan a coronel, pocos a general o sus equivalentes en la armada. Esta situación ocasionó que regularmente la realidad militar estuviese bajo la dirección de diversas promociones militares, es decir aquellas que por razón de tiempo habían logrado el ascenso a los cargos oficiales reservados para generales y almirantes. A lo antes señalado se agrega el que al llegar a los 30 años de servicio el oficial militar venezolano pasaba a la condición de retiro. Esto supone una rotación casi anual de los altos mandos militares, como también un sentimiento gregario y corporativo, así como rivalidades intensas entre los miembros de una misma promoción para lograr los ascensos y mandos superiores.

Ambas condiciones, los ascensos y las promociones militares, son objeto constante de especulación entre los entendidos como conocedores del tema militar criollo, esos que el periodista Rafael Poleo refirió en una ocasión como los "militarólogos" criollos17. Académicamente es poco lo que se ha logrado escribir o concluir sobre esta situación, por lo que queda como un tema de interés para profundizar. Lo que sí supera cualquier duda razonable, es que la generación dirigente militar actual es casi contemporánea con la política conformada por los militares golpistas de 1992, esa en funciones de gobierno desde 1999.

Los grados militares son un aspecto que tiene que mencionarse. El hecho de que la mayoría de los ex-militares activos que apoyan públicamente al gobierno, tienen en su inmensa mayoría grados de coronel o inferiores no es casual. Este aspecto resulta particularmente interesante en tanto que lograr el grado de general o su equivalente en la armada era y es la reconocida ambición de todo oficial militar venezolano. No lograr el tan preciado grado creaba bien conocidas frustraciones personales en los afectados. Quienes ejercen visibles funciones de gobierno en Venezuela desde 1999 presentan la condición antes señalada, contribuyendo esto, quizás, a imprimirle un carácter radical a la posición asumida como gobernantes. Ello contribuiría a explicar la comunidad de intereses entre los eternos perdedores políticos de la realidad venezolana desde los 1960's (antiguos políticos con ambiciones presidenciales frustradas como el vise-presidente José Vicente Rangel o los añejos comunistas de corte stalinista como Guillermo García Ponce) y los ex - militares ahora políticos activos y en el poder desde 1999.

Al observador que se esfuerza por ser imparcial, llama la atención como en el sector castrense venezolano, una serie de batallones militares en la ciudad de Caracas tienen una desmesurada influencia para el sostén del gobierno de turno. La historia del siglo XX venezolano parece demostrar que quien controle Caracas, controla el país. Esto sin desconocer la reiterada importancia histórica, desde el siglo XIX, del estado Zulia y su capital Maracaibo. Los fracasos de las insurrecciones militares de 1992 son recientes demostraciones de esto. Más aún, en la ciudad capital parecen existir algunas pocas unidades claves, por ejemplo el batallón de infantería "Bolívar", el de blindados "Ayala", el regimiento de la llamada "guardia de honor" que brinda protección a las instalaciones del palacio de Miraflores y al presidente de la república, o el regimiento de policía militar que custodia las instalaciones de Fuerte Tiuna, o el batallón Caracas, custodia del ministerio de la defensa.

La consecuencia de lo recién enunciado es simple: Controlando unas cuantas unidades claves, por "coloquial" que parezca, se controla la realidad militar criolla en general. Es decir, para derrocar por la fuerza un presidente habría que arriesgar una situación extrema de intenso conflicto armado, quizás breve pero muy elevado en bajas y riesgos. Como resultado de lo anterior es que en Venezuela, en los momentos de tensión política extrema dentro de la realidad militar, se ha impuesto desde l992 la negociación entre los sectores enfrentados antes que la acción bélica. Una demostración evidente de lo recién enunciado lo tenemos en los sucesos de abril y diciembre de 2002.

Los mecanismos de inteligencia son otro aspecto de interés. Desde la década de 1960, debido al desarrollo de una guerra irregular de baja intensidad contra los movimientos civiles armados de orientación política marxista-comunista apoyados por la Cuba dominada por Fidel Castro, el sector militar obtiene un alto nivel de discrecionalidad en el área de inteligencia. Esta situación contaba con la aprobación de la elite política de los gobernantes partidos AD y COPEI. Luego de superado el problema inmediato que representaban las guerrillas rurales y urbanas, los niveles de inteligencia del sector militar se mantienen. Las llamadas "redes" de informantes, son una constante en las unidades militares y un medio para tener información independiente sobre la situación política, económica y social en donde operan las unidades castrenses. Esta capacidad de tener información "alternativa propia" fortalece el sentido de independencia del sector militar criollo frente a los entes gubernamentales civiles, siendo un instrumento más para estar en capacidad de evaluar independientemente la situación nacional.

La actitud del sector civil para con los militares se a reflejado con claridad en los sucesos políticos del 2002 en Venezuela. Las multitudinarias manifestaciones civiles contra el gobierno (abril y diciembre) procuraban atraer para su causa al sector castrense, o al menos que éste evidenciara su indisposición en apoyar al gobierno en la aplicación de medidas reñidas con la constitucionalidad. En ambos casos esperaban los civiles que los hombres de uniforme ejercieran su condición de árbitros visibles de la política nacional. Si bien el sector militar criollo actuó como árbitro, lo hizo no favoreciendo a la oposición sino al gobierno.

El apoyo del sector castrense al gobierno venezolano, en diciembre de 2002, bien se puede explicar ya que al proceder de tal manera fortalecía su poder político hasta el punto de hacer depender al gobierno del sector militar para su supervivencia. El sector castrense pasó de un nivel de influencia política superior a conformar una realidad pretoriana, de corte autoritaria, donde el carisma de un líder y sus políticas populistas aseguraban una base de apoyo popular cercana al 30% de la población. La radicalización del gobierno, avanzando en profundizar un capitalismo de estado de peculiar orientación socialista recibe el apoyo del sector militar ya que aumentaba su poder. Los efectos de este proceder se evidenciaran, en breve plazo, en un descenso apreciable de los niveles ciertos de competitividad y participación política ciudadana.

Expresiones de lo recién enunciado se tienen ya en la prohibición del referéndum consultivo de febrero de 2003, la intervención del Poder Electoral y los juicios a las televisoras privadas. La actitud de los militares ha estado supuestamente justificada procurando evitar la violencia física extrema, entre sectores de la institución militar y entre la población civil en general. Otro argumento es la inexistencia de un visible liderazgo civil capaz de suplantar con éxito al actual gobierno, sin recurrir a la violencia. Pareciera, también, que se está cumpliendo en Venezuela con los fundamentales objetivos diseñados por los militares rebeldes de los frustrados golpes de estado de 1992. La pregunta básica para un futuro inmediato sería: ¿Por cuanto tiempo puede mantenerse una situación autoritaria en Venezuela sin que surja el recurso de la violencia legítima?

Reflexiones finales

Parece ya como evidente, para un observador imparcial, que de nuevo el poder político en Venezuela se encuentra una vez más en los cuarteles, desde diciembre de 2002.

La fórmula política no es nada nuevo en la historia venezolana: La más que secular simbiosis de poder militar y civil criolla18. Lo que sí resulta novedoso dentro de la historia venezolana es el procedimiento: Una generación militar se forma desde las décadas de 1970 y 1980 con manifiestas intenciones de prepararse para gerenciar políticamente la nación19. Las logias conspiradoras militares entran en contacto con sectores radicales de orientación marxista y comunista, esos que habían sido los derrotados de la década de 1960-1970. Intentan llegar por medios violentos al poder en 1992 y fracasan. Unos son obligados a retirarse de la institución militar otros permanecen en ésta como oficiales activos. El sector más radical de los fracasados golpistas logra triunfar en procesos electorales, desde 1998, y hacerse del poder ante la apatía de cerca del 40% de la población adulta que no participa en los procesos eleccionarios20. Desde el gobierno inician una serie de acciones tendientes a profundizar el capitalismo de estado criollo con una evidente orientación más peculiarmente socialista, autoritaria y bajo un liderazgo carismático.

El proyecto político de un innegable carácter pretoriano fue posible debido al desprestigio de las tradicionales y dominantes organizaciones políticas criollas, AD y COPEI, responsables directas del populista, clientelar e ineficiente capitalismo de estado tropical venezolano. Paradójicamente, como tanto en la historia venezolana, el gobierno desde el año 2000 procura profundizar el capitalismo de estado implementado políticas que nunca se atrevieron a desarrollar los partidos políticos tradicionales. El apoyo de sectores políticos comunistas-stalinistas de variada laya, el publicitado carisma del líder máximo del movimiento, el clientelismo político exacerbado del gobierno, las políticas económicas populistas, el constante recurso de la extorsión para con los opositores del régimen amenazando emplear la violencia física, o la coerción gubernamental supuestamente con una base legal, son todos "árboles" que nos impiden ver el "bosque" de la recurrente resistencia de un sector militar que se niega a perder sus privilegios de poder político. Ese minúsculo pero armado sector de la sociedad venezolana que se hace dirigente de ésta, llenando el "vacío de poder" dejado por el colapso de los partidos políticos tradicionales en la década de 1990. Sector castrense que pareciera resistirse a que sean implementadas las necesarias reformas estructurales liberales, prefiriendo llevar el país al borde del caos. Juegan a la tabula raza antes que declinar en su ilegitimo poder.

Desde la década de 1980 hasta el 2003, pareciera que no hay solución de continuidad en el proyecto político castrense de un sector de la oficialidad militar venezolana. Ese que nace en las subterráneas logias militares y cuyos principales voceros y representantes se encuentran en el poder desde 1999 ¿Cuánto durará su poder? Es difícil decir, lo que sí se evidencia como definitivo es que al declinar éste se avanzará en el proceso histórico del Control Civil en Venezuela. ¿Será posible superar la crisis venezolana actual sin violencia? La violencia ya existe, como se mencionó en páginas anteriores, cerca de 50 muertos y 800 heridos; dos detenciones de dudosa validez jurídica como el caso del general Carlos Martínez de la Guardia Nacional y Carlos Fernández dirigente empresarial; órdenes de detención para el líder sindical Carlos Ortega y unos seis gerentes de PDVSA acusados se ser instigadores del paro de esa empresa desde diciembre de 2002; la intervención ilegal del ejército en las instalaciones de la policía metropolitana de Caracas; más de 15.000 empleados despedidos en PDVSA; acusaciones "legales" contra las principales empresas de televisión privada; no menos de cuatro acciones de violencia física contra las instalaciones de empresas privadas de radio y televisión. Pareciera, aun cuando decisiones recientes como las de suspender las medidas judiciales contra el líder empresarial Carlos Fernández y los gerentes de PDVSA evidenciarían cierta disposición a negociar "racionalmente", que la violencia es ya inevitable en la solución de la situación venezolana y que ésta bien podría aumentar de intensidad abarcando al sector militar.

Anexo Bibliográfico

Los Militares y el Control Civil en la Evolución Histórica Venezolana: Una Compilación Bibliográfica

Presentación