Luis Fernando Velásquez Leal

Resumen

Más a allá de los aportes en los temas de economía, presupuesto y evaluación de la Defensa, la presente investigación aborda la posibilidad de fortalecer las relaciones entre civiles y militares al presentar los elementos para la construcción de una estrategia de vinculación activa de la sociedad civil que garantice la eficiencia y eficacia de los sistemas de control y supervisión de la gestión pública. En este sentido, el presente estudio incluye y supera los límites del análisis e interpretación que sobre los sistemas de supervisión y control hace Humberto Petrei en su trabajo "Presupuesto y Control: pautas y reformas para América Latina", al invitar a las instituciones del Estado a desarrollar estrategias innovadoras de control ciudadano como pieza fundamental para el fortalecimiento y legitimidad de las instituciones democráticas.

La crisis que en la actualidad enfrentan las democracias latinoamericanas está caracterizada por el poco acierto de las políticas públicas para responder a las necesidades y problemas sociales y, por la baja credibilidad de los ciudadanos en los organismos de representación y control. La incapacidad del modelo de desarrollo para superar los fenómenos de pobreza y desigualdad, la corrupción administrativa, y la debilidad en el sistema de justicia, seguridad y defensa, entre otros, han facilitado una creciente exclusión y polarización de la sociedad que se manifiesta a diario en las múltiples formas de violencia y desorden social en la mayoría de los países del hemisferio1.

La construcción de un proyecto de nación y la consolidación de las democracias en América Latina, requiere trascender los intereses particulares y construir estrategias nacionales que reflejen las aspiraciones de la mayoría de sus asociados, de tal forma que se recupere la legitimidad de sus instituciones y se aumente la gobernabilidad del Estado2. La consecución de estos propósitos exige revalorar la verdadera dimensión de lo político, sustentada en la recuperación de una ética pública que oriente la construcción colectiva de un nuevo orden social. Se trata de sentar las bases de un Estado Social de Derecho que materialice la consecución de sus fines, mediante el respeto a las libertades individuales, la garantía de acceso en igualdad de condiciones, a servicios fundamentales de las democracias modernas como la infraestructura, la información, la justicia, la seguridad, la educación y la salud, entre otras, y particularmente la distribución equitativa de los beneficios sociales y económicos entre los ciudadanos.

El presente trabajo busca aportar elementos al conocimiento en torno a los sistemas de supervisión y control, y aborda desde una perspectiva propositiva el ámbito de las relaciones interinstitucionales, al presentar una propuesta dinámica que involucra la participación ciudadana alrededor de las distintas instancias de supervisión y control presentadas por Humberto Petrei en su trabajo "PRESUPUESTO Y CONTROL: Pautas y Reformas para América Latina", el cual se fundamenta en la necesidad de aumentar la competitividad de las economías latinoamericanas, de revisar el papel del Estado y de mejorar la transparencia en el desempeño de la gestión pública.

En primer lugar, se presenta una interpretación del fenómeno de la corrupción en la gestión pública a nivel de América Latina. En segundo lugar, una reflexión sobre los sistemas de supervisión y control, identificando las limitaciones del modelo presentado por Humberto Petrei. En tercer lugar, un análisis del comportamiento de los mecanismos de supervisión y control en el Sector Defensa, analizando el aporte de la participación ciudadana a la luz de los avances del tema en Colombia y, finalmente, se presentarán elementos para la formulación de una estrategia de control ciudadano a las Fuerzas Militares.

1. Efectos del fenómeno de la corrupción en la gestión publica

Los innumerables casos de corrupción que se presentan a diario en la Administración Pública en América Latina, parecen indicar una evidente debilidad en la concepción y aplicación de los modelos de supervisión y control a la Gestión Pública. Esta debilidad ha conducido a los distintos gobiernos de la región a abordar tal problemática mediante la puesta en marcha de programas de lucha contra la corrupción, dentro del marco de declaraciones tan importantes como la Declaración de Lima de 1997, sin que sus resultados reflejen aún una significativa reducción de los efectos negativos que este fenómeno produce3.

El informe de corrupción mundial 2001, publicado recientemente por el Banco Mundial así lo confirma, al señalar que: "La lucha contra la corrupción mostró signos de progreso durante el período 2000-2001 a pesar de que los resultados variaron de país en país". Los distintos programas de lucha contra la corrupción en América Latina no han considerado, en la mayoría de los casos, la puesta en marcha de estrategias que involucren la participación ciudadana como un elemento que fortalezca las distintas instancias de supervisión y control 4. Adicionalmente, los programas anticorrupción no cuentan con el interés y apoyo necesarios por parte de la ciudadanía, y los acuerdos políticos que los sustentan, en su mayoría, son de corto plazo, lo que amenaza la posibilidad de que se genere un cambio definitivo.

La corrupción ha significado un gran costo político, económico y social para nuestras democracias, el cual es asumido por la sociedad en su conjunto, limitando sus posibilidades de desarrollo, particularmente en aquellos países donde los recursos son escasos y su oportunidad de inversión debe ser orientada por criterios de equidad y eficiencia. Igualmente, ha contribuido al deterioro de las bases institucionales, legales y éticas del Estado. Lamentablemente, los más sonados casos de corrupción a nivel del hemisferio, han sido puestos a la luz pública más por los efectos directos de la crisis política, la presión de la opinión o incluso de la comunidad internacional, que por las acciones estatales para prevenirlos. Varios casos ilustran esta situación: Alberto Fujimori fue acusado de cometer irregularidades y fraude electoral para lograr su reelección a la Presidencia del Perú; el expresidente Carlos Menem quedó bajo arresto domiciliario al ser acusado de tráfico de armas por 60 millones de dólares durante su gobierno entre 1989 y 1999 en Argentina; el presidente Hugo Chávez de Venezuela admitió manejos irregulares de 113 millones de dólares del Plan Bolívar 2000 que deberían ser destinados al bienestar social y a la erradicación de la pobreza, los cuales eran administrados por funcionarios militares de alto rango; en Ecuador se registró un sobrecosto de 4 millones de dólares en la compra de una póliza de seguros para aviones de la Fuerza Aérea y, recientemente, en Colombia, 2 millones de dólares que deberían ser invertidos en el Plan Colombia, fueron presuntamente desviados por parte de funcionarios de la Policía Nacional.

Para los fines de la presente investigación se adelantó, en el período comprendido entre octubre de 2001 y abril de 2002, un análisis basado en el seguimiento de prensa a noticias relacionadas con el tema de transparencia y corrupción en los diarios más importantes de América Latina 5. La información procesada se clasificó de acuerdo con seis categorías: La primera de ellas es la de OPINION, que invita a la reflexión sobre las causas de esta problemática. Una segunda categoría, corresponde a las de DENUNCIA, que son todas aquellas denuncias consideradas públicas y que salen a la luz ya sea a través de las unidades investigativas de los medios o por declaraciones de la burocracia estatal. Una tercera categoría responde a las PROPUESTAS INSTITUCIONALES, que son aquellas iniciativas provenientes tanto del sector público como del privado para hacer frente al problema de la corrupción. Una cuarta categoría es la de SANCIÓN-ACCIÓN, que registra casos de corrupción y las acciones emprendidas para reprimirla y castigarla. Una quinta categoría es la de TRANSPARENCIA INFORMATIVA, que pone en conocimiento de la ciudadanía sobre procesos de contratación pública y de la gestión de las entidades estatales. Una sexta categoría hace referencia a las noticias del SECTOR DEFENSA que incluyen las categorías anteriormente descritas.

El análisis de la información procesada arroja interesantes resultados: de un total de 2.057 noticias procesadas, el 32% correspondió a Denuncias, el 19% a Opinión, el 18% a Sanción-Acción, otro 18% a Propuestas Institucionales, un 7% a noticias de transparencia informativa y un 6% a las relacionadas con el sector Defensa.

Una ligera interpretación de estos resultados, señala que los medios de información se constituyen en un importante vehículo para la generación de opinión pública frente al problema de la corrupción, en la medida en que invita a la reflexión y movilización ciudadana a vincularse a un proceso de recuperación de los valores éticos y morales de la sociedad y a la acción ciudadana para vigilar y proteger los recursos públicos. Particularmente, llama la atención que a medida que las denuncias se hacen públicas, aumentan las acciones del Estado para combatir y castigar hechos irregulares, aunque no en la proporción requerida. Por otra parte, se nota un creciente interés tanto desde el sector público como del privado, en proponer alternativas institucionales para hacerle frente al flagelo de la corrupción. Sin embargo, no sucede lo mismo con el tema de transparencia informativa si se tiene en cuenta que esta es una herramienta clave para democratizar la información sobre la gestión pública. Los ciudadanos no conocen en su mayoría la gestión de las entidades del Estado, limitando así la posibilidad de ejercer un control cualificado sobre su gestión. Resulta aún más preocupante que las noticias referidas al sector defensa realmente no ocupan un espacio significativo en los medios de comunicación, de tal forma que los ciudadanos puedan conocer amplia y oportunamente el desempeño de este sector. A tal punto que en países como Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Chile y Uruguay, en el período analizado no se registraron mayores noticias del Sector.

Ante este panorama se requiere, además de hacer una valoración del funcionamiento de los modelos de supervisión y control, emprender acciones que promuevan amplios espacios de democratización de la administración pública como pieza fundamental para que los ciudadanos se vinculen activamente a la vigilancia de la gestión estatal.

2. Sistemas de supervisión y control a la gestión publica

La democracia como sistema político requiere de instituciones públicas fuertes que permitan el equilibrio de poderes y que a su vez le garanticen a la sociedad la consecución de los fines esenciales del Estado. Es así como las entidades del gobierno, los organismos de control del Estado y el Congreso, principal escenario de expresión de las fuerzas políticas de una sociedad, se constituyen en la columna vertebral de las democracias modernas.

Corresponde al Congreso y al Gobierno definir las políticas públicas que han de guiar las acciones del Estado. En este propósito, tanto el Gobierno como el Congreso son los responsables de la formulación, desarrollo y ejecución de la política económica que ha de guiar, tal como lo señala Humberto Petrei, "el bienestar de la sociedad, el funcionamiento del Estado y la viabilidad del sistema económico" 6. La formulación de la política económica debe estar caracterizada por la búsqueda de la eficiencia que procura la correcta asignación de los recursos públicos, la estabilidad económica, la redistribución del ingreso, el desarrollo del empleo, y finalmente el crecimiento económico. Un desarrollo coherente e integral de estos aspectos, debe garantizar el aumento en la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones democráticas.

A través del proceso de asignación del presupuesto es que se logran los objetivos de la política económica, donde se establece una relación recurso-gasto que define la programación y posterior desarrollo de las acciones necesarias para su ejecución 7.

La valoración de los resultados de la inversión de los recursos presupuestarios, requiere de unos mecanismos de control y supervisión que le permitan al Estado verificar la coherencia, correspondencia, correcta ejecución e impacto de los recursos que se han invertido, y su concordancia con los fines de las políticas públicas.

De acuerdo con Humberto Petrei, el control público tiene como propósito fundamental asegurar el menor desvío posible de los recursos del Estado, el control del legislativo sobre a las decisiones y acciones del ejecutivo y el de facilitar el desarrollo de sistemas de información oportuna que permitan hacer los correctivos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas fijados 8.

Los sistemas de supervisión y control deben adelantar una evaluación integral del desempeño de las instituciones del Estado a nivel fiscal, de procedimientos gerenciales y del impacto alcanzado en la implementación de las políticas públicas trazadas. Los controles a los procesos de evaluación de los resultados de la gestión pública, que tradicionalmente se han adelantado en América Latina, abordan fundamentalmente tres instancias que son: el control interno, el externo y el político.

El control interno se ha concebido como el mecanismo más adecuado para verificar, al interior de las agencias del Estado, el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas dentro de la administración pública. Este control se sustenta en la necesidad de contar con sistemas de información confiable para el administrador, que facilite la toma de decisiones oportunas en virtud de una mejora de su desempeño a nivel gerencial. En consecuencia, el Control Interno concebido como un subsistema dentro de los sistemas de supervisión y control, debe estar dirigido a motivar el autocontrol, a través de un mejoramiento continuo de la administración, a identificar claramente las responsabilidades de los ejecutores, a aumentar la confianza de la sociedad en la capacidad administrativa y, a estimular la sana competencia en la modernización institucional. Todo ello enmarcado políticamente en el contexto de la descentralización del poder, la autonomía territorial y la aplicación de los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, igualdad, e imparcialidad que debe caracterizar la gestión pública 9.

Es claro, entonces que el control interno constituye la herramienta de mayor importancia para el seguimiento y mejoramiento de la gestión pública, en tanto que permite a los niveles directivos examinar su organización y distribución del trabajo, la secuencia lógica de las responsabilidades y su interacción para el logro de resultados, la eficiencia en la utilización de recursos, así como los aspectos relacionados con la transparencia y objetividad de la programación, disponibilidad y manejo de los recursos.

El control externo, se fundamenta en los principios de independencia, idoneidad y transparencia, y su propósito es hacer una evaluación externa al desempeño de la gestión pública. Desde la estructura organizacional y funcional del Estado, este control es ejercido fundamentalmente, aunque no siempre y de manera exclusiva, por los Tribunales de Cuentas o Contralorías, a través de auditorías a la gestión gubernamental. Los controles que aplican las agencias encargadas de asumir la función de control externo, han evolucionado recientemente en América Latina y su acción se ha orientado, de acuerdo con las posibilidades que brinda el marco normativo de cada país, a ejercer el control a diferentes áreas de la administración pública, con el fin de tener una visión integral de su desempeño. Es así como hoy en día se ejerce un control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, de revisión de cuentas y de evaluación sobre el control interno de las entidades del Estado. Esta evaluación ha de conducir a las entidades de control a pronunciarse sobre la calidad de la gestión y su correspondencia con los objetivos de las políticas públicas, y en los casos que así lo requieran, a hacer uso de los mecanismos coercitivos y de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado en ejercicio de la función pública de administrar las entidades del Estado. La evaluación por parte de los controles externos a la gestión pública, se constituye en el principal insumo de apoyo técnico para el ejercicio del control político.

Por su parte, el control político, que es ejercido por el Congreso, se sustenta en que esta corporación es el máximo representante de los intereses públicos y que como tal, garantiza el equilibrio de poderes en un sistema democrático. Su papel es de trascendental importancia para el buen funcionamiento y articulación de los subsistemas de supervisión y control. Un eficiente ejercicio del control político, requiere de una alta capacidad técnica del Congreso para emitir conceptos sobre el desempeño de la administración pública, proponer oportunamente los correctivos que sean necesarios y tomar decisiones políticas sobre el ejecutivo y, que a su vez, pueda responder a los requerimientos propios de sus funciones como legislador al proponer marcos de ley que faciliten el ejercicio de una función pública acorde con las necesidades y demandas sociales, económicas y políticas de la población.

A pesar de que cada uno de estos controles se han fundamentado en principios que buscan el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia administrativa y la eficiencia gubernamental, el funcionamiento y articulación de los mecanismos de supervisión y control a la gestión pública y su efectiva aplicación, se ha visto limitada, particularmente en América Latina, por distintos factores.

En primer lugar, por la falta de articulación interinstitucional de las entidades responsables de ejercerlos. No hay un lenguaje común que permita adelantar una acción integral hacia el mejoramiento del desempeño de la gestión pública, y facilite el intercambio de información confiable y comparable que garantice una retroalimentación permanente de las decisiones que se dan al interior de los distintos controles.

En segundo lugar, por la marcada tendencia a diluir los fines y propósitos del control, al concentrar gran parte de sus esfuerzos en clarificar y justificar procedimientos y decisiones de carácter administrativo y financiero, sacrificando, de esta manera, sus bondades para garantizar la transparencia de la gestión pública, la legitimidad de las instituciones políticas, el bienestar de la sociedad, y la viabilidad del sistema económico.

En tercer lugar, por una deficiente concepción del principio de rendición de cuentas a la ciudadanía en cada uno de estos controles. Esta limitación, se justifica en el hecho de que no se ha generado una cultura institucional que considere el insumo de la participación ciudadana para el ejercicio de las actividades de supervisión y control que les compete. A la falta de creatividad para desarrollar estrategias y espacios de interacción con la ciudadanía, se suma una fuerte inclinación de la institucionalidad pública a limitarse, en materia de participación ciudadana, a cumplir estrictamente lo que establece la norma, desconociendo la dinámica propia de los procesos sociales.

Adicionalmente, los programas de lucha contra la corrupción impulsados por los distintos gobiernos del hemisferio, no se han articulado de forma sistemática con los mecanismos de supervisión y control existentes, generando en la mayoría de los casos duplicidad de acciones, superposición y suplantación de funciones, en detrimento de la racionalidad del gasto público y aumentando los niveles de incredulidad de la ciudadanía en la efectividad de las acciones del Estado en búsqueda de la transparencia.

No obstante, la mayor limitación del modelo de supervisión y control presentado por Petrei, radica en un débil reconocimiento e instrumentación de la participación ciudadana en los distintos controles a la gestión pública. No se trata de considerar el control ciudadano como parte del control externo de los mecanismos de supervisión y control. Se trata de considerar la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública como un catalizador que perméa, instrumenta y se concreta en un mejoramiento funcional del control interno, externo y político. En este sentido, el control ciudadano puede ser entendido como un instrumento que posibilita acciones preventivas y correctivas para el buen desempeño de los diferentes niveles de la gestión pública, basadas en una información oportuna y confiable de la gestión de las agencias del Estado, pero sobre todo, por la iniciativa y compromiso de la ciudadanía y de las organizaciones sociales en mejorar sus niveles de calidad de vida.

3. Desempeño de los mecanismos de supervisión y control en el sector defensa colombiano

Un primer acercamiento al análisis del desempeño de los mecanismos de supervisión y control al sector defensa en Colombia, implica necesariamente abordar el tema desde la perspectiva de la formulación de una política pública del sector, sus alcances, desarrollos, y ejecución, en el contexto de los desafíos que enfrenta el país en términos de la defensa y seguridad nacional.

En particular, el caso colombiano es atípico frente a los demás países del hemisferio. En primer lugar, porque alrededor del conflicto interno, que ha caracterizado la historia política de los últimos 40 años, han confluido una serie de factores como la insurgencia guerrillera, el narcotráfico, las autodefensas, el terrorismo y la delincuencia común que, sumados entre sí, han obligado a que las políticas sectoriales se hayan orientado más a la solución del conflicto interno que a la defensa de la seguridad nacional frente a las amenazas externas. En segundo lugar, porque desde el punto de vista de la estructura administrativa del sector, la Policía Nacional hace parte del Ministerio de Defensa en el entendido que el conflicto interno, amenaza la seguridad e integridad del territorio nacional.

Estos dos factores han incidido en la definición y ejecución de la política de defensa y seguridad del país. La ley 684 de agosto de 2001, que establece las normas sobre organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional, apuntó a la eficacia y legitimidad de las instituciones castrenses frente a los desafíos de recuperar la estabilidad a nivel interno 10. Luis Fernando Ramírez, ministro de defensa, en su momento justificó la reestructuración del sector como una oportunidad para lograr "una mayor integración con la población civil y con las demás instituciones del Estado; una ampliación de la cultura institucional en el respeto de los Derechos Humanos, como esencia de su legitimidad; y una participación más activa [de las instituciones castrenses] en el desarrollo social y económico de la Nación"11. Sin embargo, se observa que en la ley, los espacios habilitados para la participación de la ciudadanía se reducen a señalar los deberes de los ciudadanos frente a las instituciones castrenses. Hay una marcada tendencia militarista en la concepción de la ley, en sus términos y en el lenguaje de su planeamiento y ejecución, temas que son en su mayoría ajenos a los ciudadanos, no sólo por su alto contenido técnico, sino porque no se habilitaron espacios institucionales y sociales, que vincularan a importantes sectores civiles en la deliberación de aspectos fundamentales de la ley, que son de interés general y que superan aquellos temas que por "seguridad nacional" no son puestos a consideración de la ciudadanía 12.

Es innegable que el conflicto interno colombiano ha incidido en el comportamiento y administración del sector defensa y en la dinámica de las relaciones civiles y militares. La organización del sector defensa en Colombia, se da a partir de los preceptos constitucionales, que se encuentran reglamentados por la Ley 684 de 2001 y por el Decreto 1512 de 2000, mediante los cuales se otorgó al Presidente, la condición de comandante y jefe de las fuerzas militares; al Ministro de Defensa el de director y asesor del Presidente en la conducción de la política militar; y al Comando General de las Fuerzas Militares, la conducción de la estrategia y el plan de guerra con la asesoría de la Escuela Superior de Guerra.

Desde 1990, se creó la Consejería para la Defensa y la Seguridad de la Presidencia de la República, encargada de definir la política de defensa, formular políticas para el manejo del conflicto interno y externo. Esta Consejería trabaja en coordinación con el Consejo Superior de Defensa y Seguridad, el cual esta conformado por el Ministro de Defensa, del Interior y de Justicia, el Comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad. La articulación entre la Consejería Presidencial y el Consejo Superior de Defensa y Seguridad, y la designación de un ministro de defensa civil, se constituyó en una fórmula para involucrar a los civiles en los asuntos militares y crear la sensación de que lo militar estaba bajo el control civil. No obstante, este primer acercamiento entre civiles y militares, la discusión y la definición de las políticas y del gasto militar, se sigue dando en un círculo muy cerrado que impide una verdadera democratización del tratamiento de los asuntos militares frente a la sociedad civil.

Según lo expuesto por el sociólogo Francisco Leal "la [la reciente] reestructuración militar se ha orientado a la reorganización del píe de fuerza, a la redefinición administrativa y operativa, y a la revisión de procedimientos tácticos. Estos elementos han sido importantes y necesarios, pero insuficientes para estabilizar la eficacia de las acciones militares, pues les falta la orientación de una política integral de orden nacional, destinada a solucionar la crisis y alcanzar la paz en el país. Los gobiernos no sólo han diseñado esta clase de política sino que han dejado que problemas sustantivos crezcan hasta volverse inmanejables, como es el caso de la estructura interna del gasto en defensa" 13. A esta situación, se suma la falta de planeación de los asuntos militares, cuya organización, históricamente, ha respondido a las necesidades coyunturales que el conflicto interno le va imponiendo, y a la desarticulación de las diferentes fuerzas sociales y del mismo Congreso, ocasionando un débil resultado de las acciones de las fuerzas militares para el resguardo de la seguridad nacional del país. Por ello es urgente la promoción de una política integral de seguridad y defensa nacional, que logre comprometer a todos los sectores de desarrollo, tales como el gobierno, los gremios el Congreso, los empresarios, la academia, los medios de comunicación y las organizaciones civiles, en este propósito.

Uno de los aspectos más sensibles para la opinión pública, es la definición y el manejo del gasto militar, dado que las decisiones en torno a este tema son de carácter reservado, situación que se justifica por razones de seguridad nacional, máxime si se tiene en cuenta la compleja situación de conflicto interno que enfrenta el país.

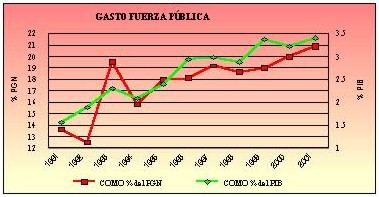

Actualmente, hay una marcada tendencia a incrementarse gradualmente el gasto militar. Para 1991 este representó el 2.14% del PIB nacional, y para el año 2001 llegó a representar el 5.35% del PIB. (ver gráfica No. 1). A esta situación se suma que cantidades importantes de recursos destinados al sector defensa dejan de ser contabilizados dentro del presupuesto por razones políticas o estratégicas, restringiendo información importante para las entidades encargadas de ejercer el control y para la opinión pública, particularmente en lo referente al comercio de armas, las ayudas militares y la producción interna de armamento.

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estudios Sectoriales de Defensa Justicia y Seguridad. 2002

PGN: Presupuesto General de la Nación. - PIB: Producto Interno Bruto.

Por su parte, el control interno, reglamentado por la ley 87 de 1993, se define como un sistema integrado por la estructura organizacional, los indicadores de gestión, las funciones y procedimientos, la administración del talento humano, los sistemas de información y comunicación y los procesos de monitoreo y supervisión a la gestión de las respectivas entidades. Este control se ejerce a través de las oficias de control interno de las respectivas entidades.

Para el caso del sector defensa, que no es atípico en el marco del desarrollo del subsistema de control interno en el país, se evidencia al igual que en otros sectores, que su implementación es deficiente y no se compadece con su calidad de oficina asesora en los procesos de mejoramiento de la administración y de autocontrol, que garanticen la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones administrativas. Sin embargo, en este sector, la situación del control interno es aún más compleja, si se tiene en cuenta que dentro de su estructura no ocupa una posición orgánica importante, limitando su existencia y funcionamiento a una simple formalidad de la ley. A esto se suma la alta dispersión de las acciones de este control, que se refleja en una organización y aplicación fragmentada de mismo. Según el reciente informe de evaluación sobre el desempeño del control interno del sector defensa realizado por la Contraloría General de la República "la mayoría de las entidades [que integran el sector] fueron calificadas con un riesgo medio de sus sistemas de control interno, al no reflejar una buena gestión y que sus estados financieros no son razonables. Esto en gran parte porque la mayoría de los elementos del sistema de control interno tienen deficiencias tanto de implementación como de adopción por parte de los funcionarios ... y no se toman las medidas de sanción o estímulo necesarias" 15.

El control externo sobre el sector Defensa en Colombia, lo ejerce la Contraloría General República quien realiza control fiscal sobre el manejo de los recursos y la gestión adelantada por el Ministerio de Defensa en cumplimiento de las políticas sectoriales establecidas 16. De acuerdo con la estructura orgánica interna de esa entidad, el control fiscal lo ejerce directamente la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad de manera posterior y selectiva, mediante el desarrollo de auditorías gubernamentales con enfoque integral, las que se adelantan conforme a un Plan General de Auditoría que se establece anualmente 17.

Según recientes informes de auditoría de la Contraloría General al sector, se han detectado fallas en el registro de la información financiera y presupuestal del gasto militar a través del manejo de figuras como la doble contabilidad, la excesiva agregación del gasto, la financiación extrapresupuestal, la dispersión de los recursos de crédito externo, la distorsión de los datos relacionados con la ayuda militar, la contabilización de los gastos relacionados con defensa en otros ministerios y dependencias del Gobierno, y una alta dispersión de la nominación del gasto 18. Adicionalmente la Contraloría General de la República debe condicionar, en alguna medida el ejercicio de su función fiscal, al acceso de información sobre la ejecución de los gastos reservados, impidiendo una eficiente gestión del control sobre el sector.

Por otra parte y con el propósito de fortalecer el control fiscal con participación ciudadana, a partir del proceso de reestructuración de la entidad en marzo de 2000, se han venido desarrollando estrategias de articulación con la sociedad civil a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

En primer lugar, mediante la recepción y trámite de las denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades que se presentan en el sector, integrándolas a los procesos auditores que adelanta la entidad 19.

En segundo lugar, vinculando a las organizaciones de la sociedad civil a las auditorías que adelanta la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad. Esta estrategia se ha constituido en una importante herramienta de apoyo técnico al ejercicio del control fiscal. A tal punto que importantes organizaciones de oficiales y suboficiales retirados de la Fuerza Pública, participan de la mano con la entidad en las distintas etapas de la auditoría 20. En la primera fase del Plan General de Auditoría 2002 se han articulado a las auditorías, organizaciones de retirados tales como la Asociación de Veedores Ciudadanos Proética, ASOPROETICA, La Asociación Nacional de Usuarios del Sistema de la Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ASUSALUD, y el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, SINTRACREMIL.

En tercer lugar, desarrollando procesos de formación y capacitación a las organizaciones sociales del sector mediante la promoción de la información y las herramientas para el ejercicio del control fiscal. Adicionalmente, se ha desarrollado estrategias interinstitucionales con la V División del Ejercito para fortalecer los espacios de participación ciudadana en el sector, particularmente a través de sus oficinas de Control Interno 21.

Finalmente, a las anteriores estrategias, se suma la puesta en marcha de los Comités de Vigilancia Ciudadana - CVC, que son espacios de construcción y materialización de la vigilancia ciudadana, desarrollando una labor preventiva y correctiva sobre el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública. Para el sector defensa, las acciones de los CVC se han dirigido a la vigilancia del Régimen Pensional de las Fuerzas Militares, aportando pruebas sobre presuntas irregularidades o información que mejore la gestión de las entidades encargadas de la prestación de los servicios de salud a los pensionados.

Si bien las estrategias institucionales de vinculación de la ciudadanía al control fiscal desarrolladas en Colombia en el último cuatrienio, son innovadoras en América Latina, aún es necesario superar importantes escollos que limitan el impacto de sus resultados frente al control de la gestión pública. En particular en el sector defensa se deberán fortalecer los siguientes aspectos:

A nivel del control fiscal, es necesario aumentar la capacidad técnica de los funcionarios que adelantan las auditorias y los estudios sectoriales. Actualmente, no existe una visión integral del desempeño de las entidades del sector defensa, pese a los esfuerzos que se han adelantado en este sentido, de tal forma que los pronunciamientos y propuestas institucionales sobre el desempeño del sector tengan un mayor impacto y sean acogidos de manera efectiva y oportuna por el ejecutivo. De igual forma, se debe superar la persistencia de una cultura institucional donde el trabajo se centra en el auditor, que en algunas ocasiones considera la participación ciudadana en el control fiscal como algo ajeno o incluso como un elemento que puede entorpecer su labor.

Por otra parte, adelantar un control ciudadano eficiente sobre el sector defensa, implica superar las limitaciones que impone la debilidad y fragmentación del tejido social entre las organizaciones civiles de retirados de la fuerza pública. En términos relativos, son estas organizaciones de la sociedad civil quienes poseen un conocimiento técnico importante sobre el funcionamiento interno del sector y que pueden facilitar un mejor control fiscal.

Fuera del ámbito de estas organizaciones, el capital social para el control es realmente pobre e insuficiente. La compleja situación de orden público constituye un determinante para lograr el acercamiento directo y continúo entre las organizaciones civiles, el gobierno y las Fuerzas Militares. A pesar de existir un consenso a nivel nacional sobre la urgente necesidad de superar el conflicto interno y lograr la paz en el marco del respeto de los derechos humanos, aún persisten, por la misma naturaleza del conflicto una fuerte cultura de prevención tanto de los militares hacia los civiles como de los civiles hacia los militares que dificulta el alcance de estos propósitos y limita los procesos de participación ciudadana a nivel sectorial.

4. Elementos para la construcción de una estrategia de control ciudadano a las Fuerzas Militares

La formulación de una propuesta para el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y control al sector defensa, a partir de la promoción del control ciudadano a nivel del hemisferio, implicara necesariamente considerar la política de defensa y seguridad nacional como un bien público, la necesidad desarrollar procesos de organización de la sociedad civil, y mejorar las relaciones interinstitucionales entre los organismos encargados de ejercer el control del sector como factores determinantes para fortalecer las relaciones entre civiles y militares, teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares desempeñan un rol fundamental para el cumplimiento y garantía de los intereses nacionales.

En general, y desde la perspectiva de los mecanismos de supervisión y control de la gestión pública, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos.

- Una revisión de cada uno de los controles, interno, externo y político, desde la perspectiva de la coherencia y correspondencia entre su estructura, la asignación de sus funciones y recursos para el cumplimiento de los propósitos misionales, sobre el entendido que su razón de ser es la de garantizar la transparencia de la gestión pública, la legitimidad de las instituciones del Estado, y la de ganar la confianza de la ciudadanía en la administración de lo público.

- La necesidad de replantear los valores misionales de las distintas instancias que ejercen control a la gestión pública, considerando que la participación de la ciudadanía es un elemento esencial para su democratización, de tal forma que se reestructuren sus procedimientos, planes y programas. Esto requerirá necesariamente adoptar un estilo gerencial dinámico, altamente sensible al diálogo, a la concertación y a la acción propósitiva de la sociedad civil, reconociendo la dinámica propia de los procesos sociales.

- Fortalecer los espacios de encuentro entre las instituciones de control y los ciudadanos requerirá del desarrollo de importantes acciones de promoción y formación de la ciudadanía sobre el funcionamiento interno de sus entidades, haciendo uso de metodologías, pedagogías e instrumentos que faciliten la retroalimentación y valoración de la gestión que desarrollan frente a los ciudadanos.

- Implementar como parte de la política institucional de los entes de control, estrategias de rendición pública de cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.

- Reevaluar y unificar los sistemas, procedimientos y lenguajes de comunicación e interacción entre las distintas entidades que ejercer el control a la gestión pública, con el propósito de hacer más fluido e integral el ejercicio del control.

- Crear espacios de coordinación interinstitucional alrededor de la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública a nivel sectorial.

Desde la perspectiva del sector defensa, se vislumbran algunos elementos que podrán fortalecer la eficiencia y eficacia de los mecanismos de supervisión y control a nivel sectorial desde la participación de la sociedad civil. En este sentido se deberán emprender las siguientes acciones:

- Valorar en su justa medida las potencialidades que la participación ciudadana le ofrece al sector para contribuir con la legitimidad del Estado y de la Fuerza Pública como garante de la soberanía, seguridad, defensa nacional y la convivencia ciudadana.

- Aplicar técnicas de reingeniería que generen sinergias con la sociedad civil en términos del redimensionamiento y adecuación para fortalecer el desarrollo de las áreas misionales y funcionales que le competen.

- Adelantar importantes acciones de promoción y divulgación de su misión constitucional, de tal forma que se genere confianza y respaldo por parte de la sociedad civil.

- Habilitar y establecer espacios para la deliberación pública sobre temas de interés común con organizaciones gremiales, académicas, de profesionales, medios de comunicación, organizaciones confesionales, y de retirados de la fuerza pública, entre otros, que permita una participación cualificada de importantes sectores de la sociedad civil en temas militares, y que retroalimenten y orienten el curso de sus acciones.

- Abrir espacios para el diálogo civil-militar y militar-civil en los procesos de formulación de las políticas públicas que orientan el sector y que directamente son de interés para la ciudadanía.

- Sensibilizar, al interior de sus filas, sobre la necesidad de adelantar una gestión transparente ante la opinión pública a partir de la interiorización de los valores éticos que deben caracterizar el comportamiento del funcionario público, en el marco de la construcción de una ética de lo público y del servicio social que le prestan a la ciudadanía.

Finalmente, fortalecer los mecanismos de supervisión y control a partir de la promoción de la participación ciudadana en el tema de defensa y seguridad, dependerá de las condiciones propias de cada país en América Latina, y de la correspondiente adecuación de sus marcos constitucionales y legales frente a los retos que impone la modernización y democratización de la gestión pública de las instituciones del Estado. Pero fundamentalmente de la voluntad política de sus gobernantes y del compromiso de la ciudadanía por alcanzar democracias más legitimas y estables que garanticen la convivencia y el bienestar para todos.

1. Para efectos prácticos se ha tomado la definición de Joseph Nye de Corrupción, que señala: "como toda conducta que se desvía de los deberes normales, inherentes a la función pública, debido a consideraciones privadas tales como las familiares, de clan o de amistad, con el propósito de obtener beneficios personales, en dinero o en posición social". Tomado Joseph Nye, "Corrupction and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", publicado en American Political Science Review No. 51, junio de 1967, páginas 417 a la 429.

2. Para los efectos del presente estudio, se entenderá como gobernabilidad las tradiciones e instituciones mediante las cuales la autoridad es ejercida en un país. Dicho "marco de gobernabilidad" comprende: i) los procesos a través de los cuales las autoridades son elegidas, evaluadas y reemplazadas, ii) la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas de forma efectiva, y iii) el respeto de los ciudadanos y las autoridades estatales respecto de las normas e instituciones que gobiernan la interacción social y económica. Ver Kaufmann, Kraay y Zoido-Labatón. Encuesta Banco Mundial, Colombia 2001. Pág 7.

3. "Perspectivas Económicas". Publicación Electrónica de USIS, Vol. 3, No. 5 noviembre de 1998.

4. Varios son los programas de lucha contra la corrupción que se han adelantado en América Latina: En Colombia el Gobierno del presidente Andés Pastrana puso en marcha el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción; en Argentina, Fernando de la Rua estableció la Oficina contra la Corrupción; en el Perú el presidente interino Valentín Paniagua adelantó la Iniciativa Nacional Anticorrupción-INA; y en el Paraguay, el presidente González Macchi creó la Oficina Nacional contra la Corrupción.

5. El seguimiento de prensa sobre temas relacionados con hechos de corrupción se hizo durante el período octubre de 2001 a abril de 2002 sobre la información del Boletín Electrónico AAAFLASH sobre anticorrupción y Responsabilidad en los Gobiernos. La revisión consideró 137 medios de prensa de 18 países latinoamericanos. Ver: www.respondanet.com

6. Petrei, Humberto. Presupuesto y Control. Pautas de Reformas para América Latina. BID, 1997. Pág 13.

7. Para una mayor ampliación sobre este proceso consultar a Ibid., Petrei. Capítulo "Una Revisión de la Teoría Presupuestaria", pág 4 a 20.

8. Ibid. Ver página 17.

9. Esta conceptualización del control interno corresponde a los avances que en este sentido se han dado en los desarrollos normativos y legales en Colombia. Dichos principios están contenidos en la ley 87 de 1993.

10. Con la ley 684 de 2001 se reestructuró el sector y se definió la seguridad nacional como : "el deber del Estado de diseñar en el marco del respeto por los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza para ofrecer a sus asociados un grado relativo de garantías para la consecución y mantenimiento de niveles aceptables de convivencia pacífica y seguridad ciudadana que aseguren en todo tiempo y lugar, en los ámbitos nacional e internacional, la independencia, la soberanía, la autonomía, la integridad territorial y la vigencia de un orden justo basado en la promoción de la prosperidad general"

11. Tomado del discurso "Palabras del Señor Ministro Defensa, Doctor Luis Fernando Ramírez, con ocasión del Seminario "El papel de las Fuerzas Militares en una democracia en Desarrollo". Santafé de Bogotá, Abril 7 de 2000.

12. Leal Buitrago, Francisco. La Seguridad Nacional a la Deriva. Del Frente Nacional a la Posguerra Fría. Universidad de los Andes, Alfaomega y Flacso. Bogotá, Enero de 2002.

13. Ibid... Leal Buitrago. Pag 188.

14. La Comisión Segunda Constitucional Permanente está compuesta por 13 miembros del Senado y 19 miembros de la Cámara de Representantes, según lo establece la Ley 3 de 1992.

15. La evaluación del sistema de control interno realizada a las entidades del sector defensa, por la Contraloría General en el año 2001, se ha calificado como Riesgo Medio lo que implica que si bien se han implementado los sistemas de control interno legalmente exigidos, su aplicación es deficiente y que como instrumento de gestión no está garantizando de manera razonable el logro de las metas y objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente. Tomado del informe de "Evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Entidades Auditadas en el PGA 2001 del Sector Defensa, Justicia y Seguridad". Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

16. El Control Fiscal en Colombia está instituido en el artículo 267 y ss de la Constitución Nacional y está reglamentado por la ley 42 de 1993 y el decreto 267 de 2000.

17. La Auditoría Gubernamental con enfoque integral se define como "un proceso sistemático que mide y evalúa, la gestión o actividades de una organización, mediante la aplicación articulada y simultánea de sistemas de control, con el fin de determinar, con conocimiento y certeza, el nivel de eficiencia en la administración de los recursos públicos, la eficacia con que logra los resultados y su correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos de Control, de manera que le permitan a la entidad de control fundamentar sus opiniones y conceptos." Contraloría General de la República de Colombia. "Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral" Audite 2.0 Instrumento de Calidad. 2001.

18. Para mayor información consultar los recientes informes de auditoría del sector y los estudios de la Dirección Sectorial de la Contraloría Delegada para la Defensa, Justicia y Seguridad. 2001-2002.

19. En el año 2000, la Contraloría General de la República recibió 6.176 denuncias de las cuales 4.146 hacían referencia al manejo fiscal, contribuyendo significativamente al proceso auditor y al proceso de responsabilidad fiscal. De esta cifra, 55 denuncias correspondieron al sector defensa, de las cuales el 29% fueron por presuntas irregularidades en los procesos de contratación, el 27% por el manejo del presupuesto, el 12.7% por gestión administrativa, el 10.9% por control interno, y el 10% por el manejo de los recursos físicos y prestación del servicio, y el 9% restante por recursos humanos. Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. 2002.

20. Las organizaciones de la sociedad civil se articulan al proceso auditor en las siguientes etapas. En primer lugar en el Encargo de Auditoría, determinando los objetivos específicos de la auditoría y donde la organización de la sociedad civil pone de manifiesto los aspectos que considera más relevantes y de riesgo sobre la gestión de la entidad que se auditará. En segundo lugar, en el Memorando de Planeación, en el que el equipo auditor comenta e informa a la Organización Civil el enfoque dado a las líneas de auditoría y recibe las sugerencias y recomendaciones que esta considera procedentes. En tercer lugar, el equipo de auditoría comenta los posibles hallazgos fiscales con la organización social vinculada, con el propósito de obtener su punto de vista técnico al respecto. En cuarto lugar, durante el Borrador del Informe de Auditoría, la organización social conoce del mismo, con el propósito de revisar posibles imprecisiones u omisiones en éste. Una vez la entidad sujeta de control ha elaborado su Plan de Mejoramiento, la organización civil podrá participar en su seguimiento conjuntamente con la Contraloría General de la República. Fuente: Contraloría General de la República de Colombia. 2002.

21. Esta experiencia , que se desarrolló durante los días 4, 5 y 6 abril de 2002, entre la Contraloría General de la República y la V División del Ejercito alrededor de los temas del control fiscal, el control interno y el control ciudadano, se encaminó al mejoramiento continuo de las FFMM y a la posibilidad de formular de manera conjunta, estrategias de articulación del control ciudadano en el sector defensa integrándolas a la agenda de prioridades de las instituciones involucradas. Fuente: Contraloría Delegada par ala participación Ciudadana.

Fuente:

Ponencia presentada en REDES 2002, Panel Relaciones Cívico-Militares, Center for Hemispheric Defense Studies, 7-10 de agosto de 2002, Brasilia, Brasil.